新型コロナウイルスの感染拡大とテレワーク

新型コロナウイルスの感染拡大と政府の緊急事態宣言の発出にともない、これまで一部の先進的な企業にとどまっていた「テレワーク」の導入を進める企業や職種が急拡大しています。そして、緊急事態解除宣言の後(本稿脱稿時点)の「新しい日常」として、「テレワーク」という働き方の恒久化を検討する企業も増えています。

しかし、これらの企業の中には、十分な準備期間もなく、なし崩し的にテレワークを導入してしまい、コンプライアンスや情報セキュリティの観点で問題を抱えているケースも多く見られます。一方、これらの観点から導入に躊躇している内に従業員に負担がかかっていたことを反省し、今からでもテレワークの導入を検討している企業もあります。

単に働く場所が物理的に違うということにとどまらない「テレワーク」の導入について、どのような観点に留意する必要があるのでしょうか? 労務、法務、情報セキュリティの三つの観点から簡単に見てみましょう。

テレワークが「できない」言い訳

テレワークの導入が不可能な職種として「エッセンシャル・ワーカー」という用語を聞いたことがあるかもしれません。例えば、今回の新型コロナウイルスにかかる緊急事態宣言下でも、医療従事者などのほか、スーパーマーケット等の生活必需品を販売する小売店の店員も、出勤等での移動の自粛要請の対象外とされていました(海外では農林水産業やエネルギー産業に従事する人が外出禁止令の対象外となった例もあります)。こうした職種の多くは、労働を行う場所に物理的にいる必要があるため、テレワークが「できない」職種とされています。

同様に、テレワークが「できない」仕事をしている従業員については、自粛要請の中でも出社してもらっていたという企業は多いと思われます。しかし、テレワークが「できない」と判断した理由の多くは、従来の業務の進め方を維持したままでは、物理的に勤務場所を自宅へ変更できなかったというだけであることが大半です。NASAの火星探査機ですら自宅からテレワークで操作するというニュースもありました。そのような時代にあって、テレワークが理論的にまったく「できない」という仕事は、特にホワイトカラーの仕事では稀なはずです。

人事評価が難しい、会社の代表印の管理に懸念がある、個人情報の社外持出は不可、といったコンプライアンスや情報セキュリティ上の障害は、テレワークが「できない」原因ではなく、テレワークを「しない」言い訳であって、本質的な問題ではありません。テレワークの導入の要否は、本質的には経営の観点から検討されるべきです。経営の観点からデメリットがまさるのであれば導入はせず、逆にメリットがまさるのであれば、導入可能な新しい業務の進め方を検討すべきでしょう。

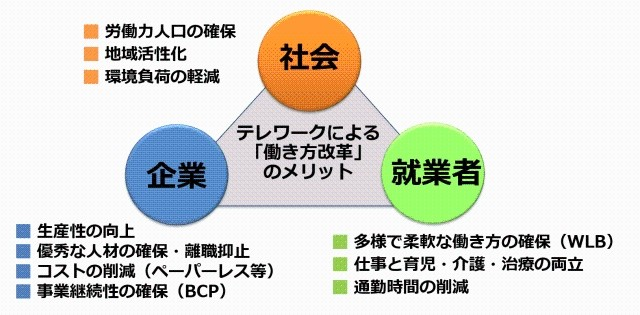

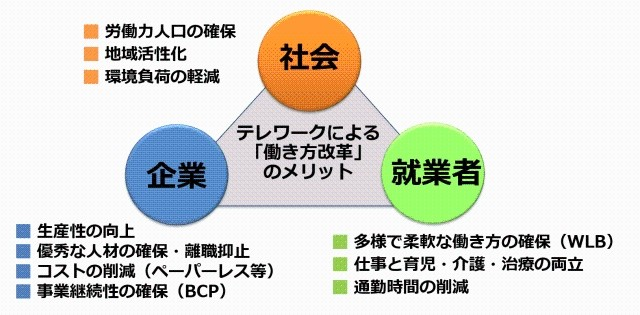

テレワークに期待できる効果(総務省Webサイトより)

テレワークに期待できる効果(総務省Webサイトより)

労務管理とプライバシー

テレワークの導入を決断したならば、多くの会社の人事・総務担当者が最初に考えることは労務管理です。

自宅からでは出退勤時にタイムカードに打刻できないため、本当に従業員が始業時刻に業務を始め、終業時刻に終えているのか、会社側からは見えません。また、在宅で育児や看護をしながらテレワークをしているような場合には、あらかじめ決められた時間に休憩をとることが難しいため、労働時間に関する労務管理は特に難しいところがあります。

一方で、従業員の行動を常時監視するようなツールを安易に導入することは、プライバシーの侵害や個人情報の保護に関する心配もあります。すでに多くのツールが登場していますが、基本的に、チャットツールなどを活用して、始業・終業時や休憩に入る時に自己申告をしてもらうことが一番簡単な解決策です。一方、いわゆる従業員のモニタリングには、事前の同意がなければ違法となるものも多いため、注意が必要です。

また、成果が出ている限りは、特定の時間帯に着席して執務させる必要がないのであれば、フレックスタイムの導入や裁量労働制の導入を検討することも考えられます。しかし、これらの制度変更には労働関係法令により一定の手続が必要であったり、導入することができる職種が制限されていたりします。実際に導入を検討する場合には、社会保険労務士などの専門家に相談すると安心です。

テレワークにおける会議体の運営

テレワークにおける問題点に挙げられることが多いポイントとして、会議体の運営があります。社内の通常の会議であれば、柔軟に延期したりZoom等のビデオ会議システムを利用したりすることが可能です。しかし、法律で開催が義務づけられている取締役会や株主総会は、簡単にインターネット経由で開催ができるわけではありません。

例えば、取締役会はZoom等で開催することもできますが、議事録に開催場所を記録する必要があります。議事録を電子化するには、記名押印に変わって電子署名が必要です。ただし、法解釈も柔軟に変化しており、電子署名はクラウド型も認められるようになりました。

株主総会については、現在は完全にインターネット経由のみで実施することはできず、どこかに物理的な会場を設ける必要があります。もっとも、新型コロナウイルスによる感染症の拡大防止の観点から、物理的な会場への来場の自粛を求め、事前に書面やインターネット経由で議決権を行使するように株主へ要請することができることになっています。

電子契約と情報セキュリティ

皆がテレワークを行う中、「ハンコを押す」ために出社しなければならない人々が注目を集めました。こうしたなか、にわかに「電子契約」の導入が話題になっています。電子契約は、契約締結のプロセスのうち、署名や記名押印のプロセスを電子的な手段で行うことを念頭に置いています。技術的な意味での電子署名やスマートコントラクトとは異なるものです。

一般的に、電子署名やスマートコントラクトという技術的手段は、事後的なデータの改変の有無を検証しやすくし、否認を防止することを主たる目的として利用されます。一方、従来の紙を利用した契約書における署名や記名押印(特に、印影が行政機関に登録されている、いわゆる「実印」の押印)は、本人以外が本人の筆跡で署名することは難しい、または実印は通常厳重に管理されているので本人以外が実印を押印することは難しいという経験則から、本人が本人の意思で署名・押印したに違いなく、署名・押印された文書の内容自体も本人の意思に基づくものに違いないと法的には判断するというもので、基本的には作成者の認証に近いものです。よって、電子署名で実印による押印を代替しようとするのであれば、実印における印鑑証明に相当する、電子署名にかかる電子証明性の有効性の検証が必要です。

現在、国内で主流の電子契約サービスは、契約当事者の電子署名ではなく、電子契約サービスベンダーが公証人のように契約締結の事実を認証する仕組みです。具体的には、契約書の電子データにベンダーの電子署名を付与する仕組みですので、これまでの契約締結の考え方とは根本的に異なります。まさに、ベンダーが「トラスト」であるか否かが重要であり、情報セキュリティ部門と法務部門が協働する必要があるでしょう。

テレワークと自宅の情報セキュリティ

テレワークの導入の困難さの理由に挙げられることが多いのが、自宅での執務環境における情報セキュリティの確保の難しさです。しかし、テレワーク自体は、いわゆるリモート環境の整備の問題として、これまで情報セキュリティ部門が向き合ってきた課題と変わることはありません。むしろ、テレワークの導入により適用範囲が急拡大する際に、利用者と適切なコミュニケーションがとれるのか、開発・実装ではなく運用で情報セキュリティを確保する選択をした場合に、適切なポリシー整備とガイドができるのかが問われます。

「新しい日常」のためのルールを見直そう

上記に挙げたトピックは、テレワークにおける問題のほんの一部です。業種や規模などによって、企業ごとに直面する課題はさまざまでしょう。しかし、どういった課題が考えられるか、そして課題解決の際に知っておくべき法律やガイドラインにはどういったものがあるかはある程度限られてきます。この度刊行する書籍『Q&Aでわかる テレワークの労務・法務・情報セキュリティ』では、そうした課題と対策のために抑えておくべきポイントをQ&A形式で解説します。新型コロナウイルスをめぐる情勢によりテレワークを"強いられた"企業が多いでしょうが、テレワーク自体は元々働き方改革の一環として推奨された施策でもありました。これを機に自分たちが働くルールを見直したいという方は、是非本書を参考にしてください。