「そのプロダクトを誰のためにつくっていますか?」ーーこう質問したとき、モノづくりに関わるメンバー全員が同じユーザーを思い浮かべることができるでしょうか。

プロダクトやサービス開発などモノづくりをする組織では、ビジネス・テクノロジー・クリエイティブなどのさまざまなエキスパートが一同に集まります。多様なスキルを持ったメンバーが共創することで、1人の能力の限界を超える成果が得られるからです。しかし、組織の「誰のため」の視点がバラバラになった状態では、良いモノづくりはできません。

なぜなら、プロダクトやサービスの良し悪しを決める観点は人それぞれ違うため、全員が満足するモノをつくることは不可能だからです。せっかくエキスパートが集っても、視点がそろわないままでは、生み出されるのは誰の心にも響かないモノです。

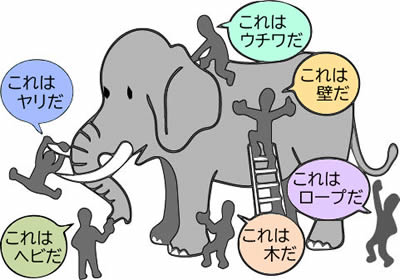

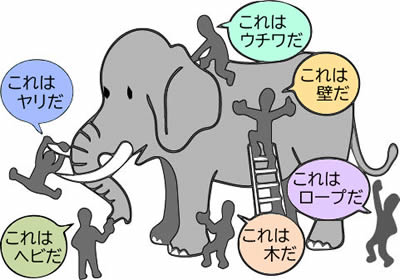

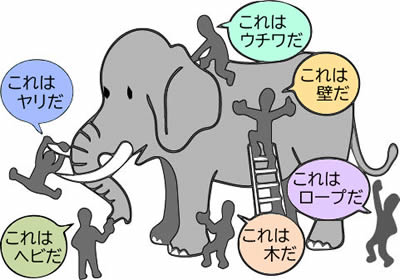

「群盲象を評す」というインドの寓話があります。物語には数人の盲人が登場し、それぞれが象に触って感想について語り合います。

象の足を触った盲人は「柱のようです」と答え、しっぽを触った盲人は「綱のようです」と答えます。長い鼻を触った盲人は「木の枝のようです」と答えます。それぞれ触った部位が異なるため、当然感想も異なります。それなのに、それぞれが「正しいのは私だ!」と主張して譲りません。

1匹のゾウに対して全く別の捉え方をしている盲人達

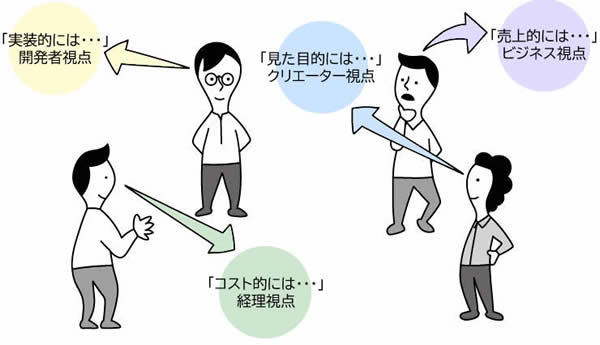

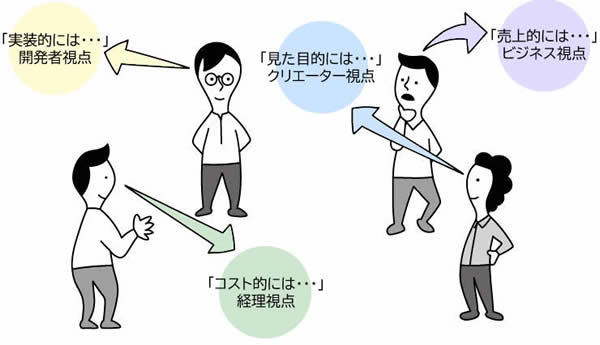

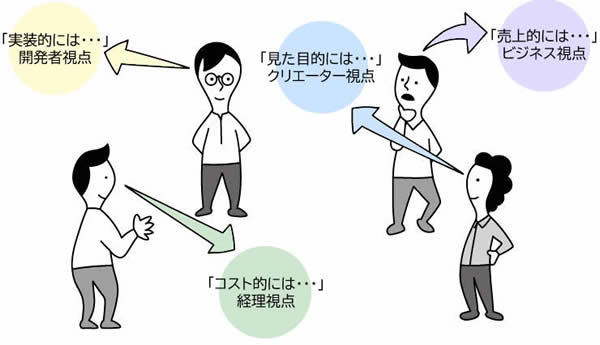

同じ状況は組織にもあてはまります。エンジニアやデザイナーが考える「よいモノ」、営業サイドが考える「よいモノ」、企画担当者が考える「よいモノ」、それぞれが考えているのは同じ「モノ」ではありません。

それぞれが触っている部分(担当する業務)にのみ注目してモノの良し悪しを語るのは、盲目のまま象の姿について議論するのと同じです。そのため、組織の視点をまとめる「何か」が必要になります。

視点が違う議論は折衷案しか生み出せない

組織の視点をまとめるのに最も適しているのは「ユーザー」です。モノづくりの最終目的は「ユーザーに価値を届けること」だからです。ユーザーに視点がそろっていれば、もしモノづくりの設計図を間違っても、何度でもすばやく方向転換できます。

営業にとっては対価を支払ってくれる人、デザイナーにとっては感動してくれる人、エンジニアにとってはテクノロジーを利用してくれる人。これらをすべて同じユーザーにそろえるのです。

どんな立場のメンバーであっても、それぞれの「よいモノ」の先には同じユーザーがいます。

ユーザー視点は、組織のモノづくりの共通の視点になりえます。バラバラになりがちなエキスパートたちの視点を、それぞれの役割を活かしたままひとつにまとめられます。それぞれのエキスパートがユーザー視点を持てば、すばやく柔軟な改善のサイクルが回ります。

「さまざまなエキスパートがユーザーを中心に視点を合わせ、組織が共創をはじめ、新たなユーザー価値を創造する」

これは2021年4月に発売された「ユーザ中心組織論 ~あなたからはじめる心を動かすモノづくり~」の一文で、目指す組織のあり方を表したものです。本書をきっかけにユーザー中心な組織づくりの一歩を踏み出してみてください。