現在あるコンピュータの歴史の幕開けから、70年余り。いまや、コンピュータはいわゆるPC(Personal Computer)に止まりません。爆発的な普及を見せるスマートフォン(図A)やタブレットも立派なコンピュータですし、GoogleやAmazonなどのWebサービスを提供するデータセンターはコンピュータの塊です。さらに、多くのビジネスにおいてもコンピュータなくしては成り立たないといっても過言ではありませんし、家電や自動車、産業機械に使われるマイクロコンピュータも含めると、コンピュータは私たちの生活に欠かせない存在になりました。

図A iPhone 5S

※画像提供:Apple Japan

※画像提供:Apple Japan

さて、この70年余りにおける、コンピュータの進化とはどれほどのものなのでしょうか。その差を知るべく、少々強引ですが、初期のコンピュータと、今のコンピュータ代表格であるスマートフォン(の演算を行うチップ)とを簡単に比較してみましょう。

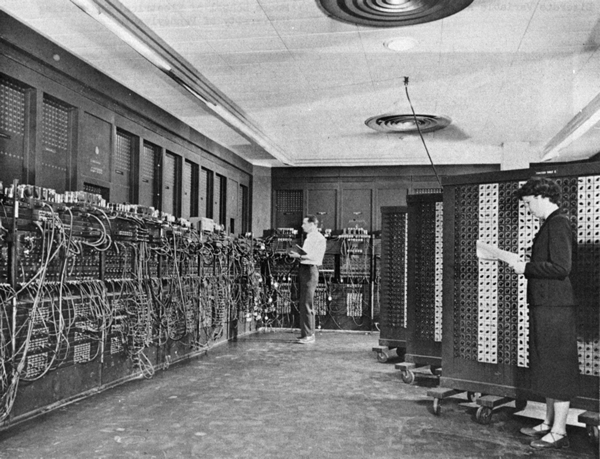

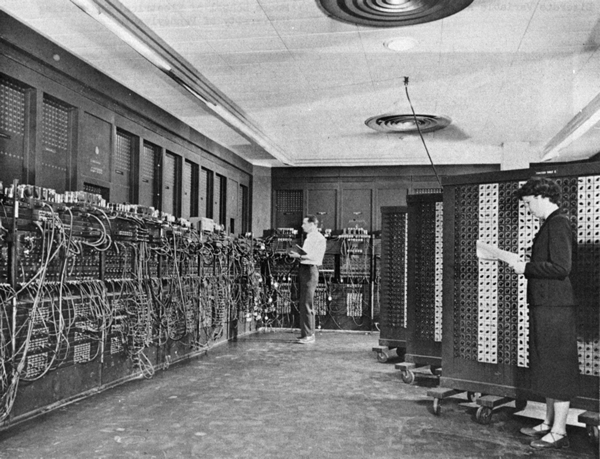

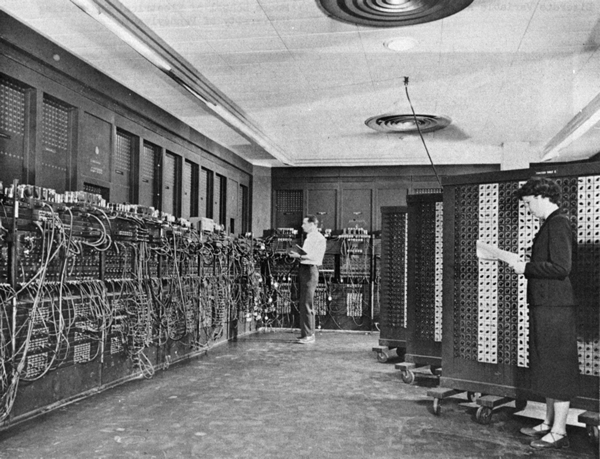

まず初期のコンピュータとして有名なのはENIAC(エニアック:Electronic Numerical Integrator And Computer、図B)でしょうか。1946年に完成したENIACは、世界初であったABC(Atanasoff-Berry Computer)に次ぐ世界で2番めの電子計算機です。ENIACは、当時としては驚異的な性能を持つマシンで、10桁の10進数の加算を毎秒5000回実行することができました。17468本の真空管をはじめ10万個程度の部品からなり、設置面積は167m2、消費電力は150kWという巨大マシンでした。

図B ENIAC

※「ENIAC in Philadelphia」、2014年4月1日8:00現在の最新版を取得。

※「ENIAC in Philadelphia」、2014年4月1日8:00現在の最新版を取得。

Wikipedia:The Free encyclopedia

Wikimedia Foundation, Inc.

これに対して現在の代表として挙げるのは、2013年にNVIDIAが発表したスマートフォン、タブレット向けのTegra K1 SoC(System On Chip)。毎秒3650億回の演算ができます。これは、ENIACの7300万倍の性能です。そして、Tegra K1 SoCは5W程度の消費電力ですから、電力は3万分の1になっています。

すなわち、上記を元にENIACとTegra K1を比べると、1Wあたりの演算性能すなわち演算/Wで「約2兆倍」改善されていることになります。

そして、これが70年ほどで実現し、手のひらに載るスマートフォンに入るというのは、まさに驚くべき進歩ではないでしょうか。この進歩は、真空管からLSI(Large Scale Integration)、そして微細化で実現されています。そして、微細化で使用できるトランジスタの急増を性能向上や電力低減に転換するアーキテクチャの発展がこの進歩を可能にしています。

春、続々と登場するスマートフォンの新機種を片手に、一体全体どんなしくみになっているのだろう... コンピュータの今が気になる今日この頃。身近なところから、最新のコンピューティングについて探ってみるのもおもしろいかもしれません。