インフォテリア株式会社は2016年10月27日、IoTソフトウェア事業への参入を正式表明し、それに関するさまざまな発表を行った。

IoTソフト基盤事業参入に関し、さまざまな発表を行ったインフォテリア株式会社代表取締役社長/CEO、平野洋一郎氏。「 IoTと言うとM2M(Machine to Machine)のイメージが強いが、今現在はM2P(Machine to Person)の状況であり、今回発表するものは、まずM2Pを実現していくものです」と紹介し、発表が進んだ

IoT活用モバイルクラウド基盤「Platio」

IoT基盤事業に関して、その最初となるプロダクトして発表されたのが「Platio」である。Platioは、スマートデバイス(リリース当初はiPhone/iPad(iOS 9以降) 。順次、Windows 10・Androidも対応予定)を対象にした開発基盤で、アプリ開発用の環境に加えて、インフラを含めたクラウド環境、配布までを一体化したパッケージ。

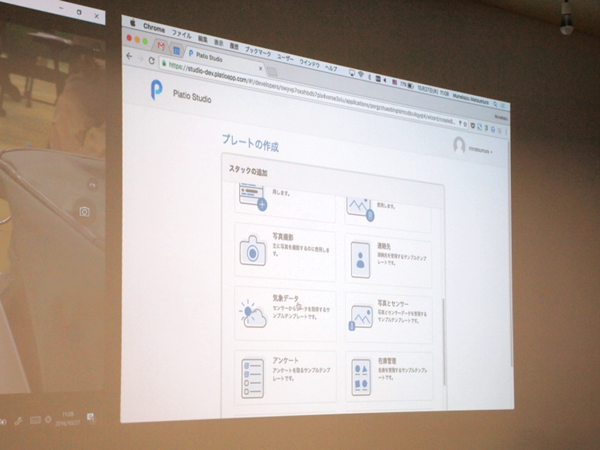

ノンプログラミングを特徴として、各種IoT機器とスマートデバイスを接続し、管理・制御を行うシステムが開発可能となる。UIはWebブラウザを利用し、プレートという概念を1つの単位としている。

Platioは、このプレートに対して、目的やデバイスに応じたテンプレートが複数用意されており、その上で機能実装からデプロイまでを、基本的にはマウスクリック1つで開発できるのが特徴だ。

WebブラウザでPlatioを起動したところ。まず、プレートを作成する

たとえば、温度センサーをスマートデバイスで管理・制御する農業サポートシステムや、健康管理を行うヘルスケアシステムなど、今後さらに普及が見込まれている分野への適用が期待できる。

インフォテリア株式会社ネットサービス事業本部マーケティング部部長松村宗和氏(左) 。発表会の最中、血圧測定をiPhoneと連携し、測定した数値をすべてデバイスに収集し、その後の分析やアドバイスにつなげる、といったシステム開発のデモを実施。ものの数分で完成した

正式リリースは2017年1月下旬の予定で、本日から2016年12月18日まで、評価版が提供される。申し込みなどについては、公式サイトを参照のこと。

Platio公式サイト

http://plat.io/

なお、現時点での料金体系はサブスクリプションモデルで、月額数万円のレンジを想定しているとのこと(松村氏) 。また、Platioには開発環境以外の、実行・稼働環境(インフラリソース)も含まれている。

IoT時代の家電メーカ「Cerevo」と、世界初となる「DIY型IoT」開発環境で協業

2つ目の発表は、本体だけでライブ配信機能が行えるデジタルカメラ「LiveShell」をはじめ、さまざまなハードウェアを開発する株式会社Cerevoとの協業である。

ユニークかつネットを最大限活用することを特徴とする多様な製品を開発・販売する株式会社Cerevo代表取締役 岩佐琢磨氏。今回の協業を機に、今まで以上にBlueNinjaを採用した開発に対するサポート・コンサルティングを強化していくとのこと

今回の協業のポイントは「DIY型IoT」開発。名前のとおり、Do It YourselfでIoTシステムを開発できる環境を提供するもので、今回の協業により、先のPlatioに、Cerevoが提供するIoT開発モジュール「BlueNinja」が標準連携できるようになった。

具体的には、インフォテリアからは、

PlatioがBlueNinjaのプロファイルへ対応し、ワンタッチで接続可能

PlatioにBlueNinja用のテンプレートを用意

Platioの開発パートナーに向けたBlueNinja対応アプリ開発を促進

を実行し、Cerevoからは、

BlueNinja用のPlatio対応ファームウェアの用意

BlueNinja×Platioのためのコンサルティングを提供

といった内容が予定されている。開発環境は2016年第4四半期から順次提供されていく予定。

IoT開発事業の拠点として「IoT Future Lab.」を開設

3つ目の発表は、IoT事業参入に伴い、インフォテリア本社内にIoT機器の展示や試用を行うためのスペース「IoT Future Lab.」の開設だ。

IoT事業を進めるにあたり、課題の1つとなるのが、環境を整備するコストである。IoT Future Lab.はその課題を解決すべく、さまざまなメーカのIoT機器の展示および試用が行える。

IoT Future Lab.(オープンスペース) 。開設時点で100を超えるIoT機器の展示が行われている。また、各所で設置されているインテリアは、熊本県の小国杉を使った特注品である

さらに、セミナールームやオープンスペースの利用も可能となっており、定期的にIoTに関するレクチャーや情報交換会を開催するとのこと。これにより、日本におけるIoT開発分野の底上げを実現でき、将来的な市場の開拓・形成・成長につながっていくことが期待できる。

開設にあたり、IoT Future Lab.へのデバイス展示に参画した株式会社フォトシンス代表取締役 河瀬航大氏。同社はドアに設置し、スマートフォンで開閉をコントロールできるデバイス「Akerun」の開発・販売を行う

熊本県阿蘇郡小国町より、副町長の桑名真也氏(右)と森林組合長 時松明弘氏も発表会に駆けつけた

広さは合計530平方メートル、オープンスペース1室、セミナールーム1室、会議室6室、スタジオ1室、リラックススペース1室の構成となっている。所長には同社東京R&Dセンター長を務めていた田村健氏が、同センター長と兼任で務める。

発表会後、IoT Future Lab.のオープンスペースにて、同所長の田村氏が、現在開発中のIoTソフト開発基盤「Gravity」のデモを紹介した。PlatioがM2P領域をカバーしているのに対し、GravityはM2M領域、つまりデバイス間の直接通信および制御をカバーしていくものになるそうだ

IoT Future Lab.については、IoT開発および事業関係者のほか、今後、一般の方も事前申し込みにより見学することができるとのこと。詳細は同社のサイトなどで発表される。