RemNoteを利用するのに慣れてくると、日々思いついたこと、目にしたウェブサイトのリンク、覚えておきたい用語や概念といったものがしだいにそこに降り積もっていきます。アウトラインを使って思考するのにも慣れてくるはずです。

そうすると、もっと情報を構造化して整理できると便利だと気づきます。繰り返し利用する似た情報は常に同じ形式で記述したり、すでに作成した項目を別の場所で引用したりといったようにです。

今回はこうした情報の構造化に役立つRemNoteの高度な使い方、

考えを「構造化」するとは?

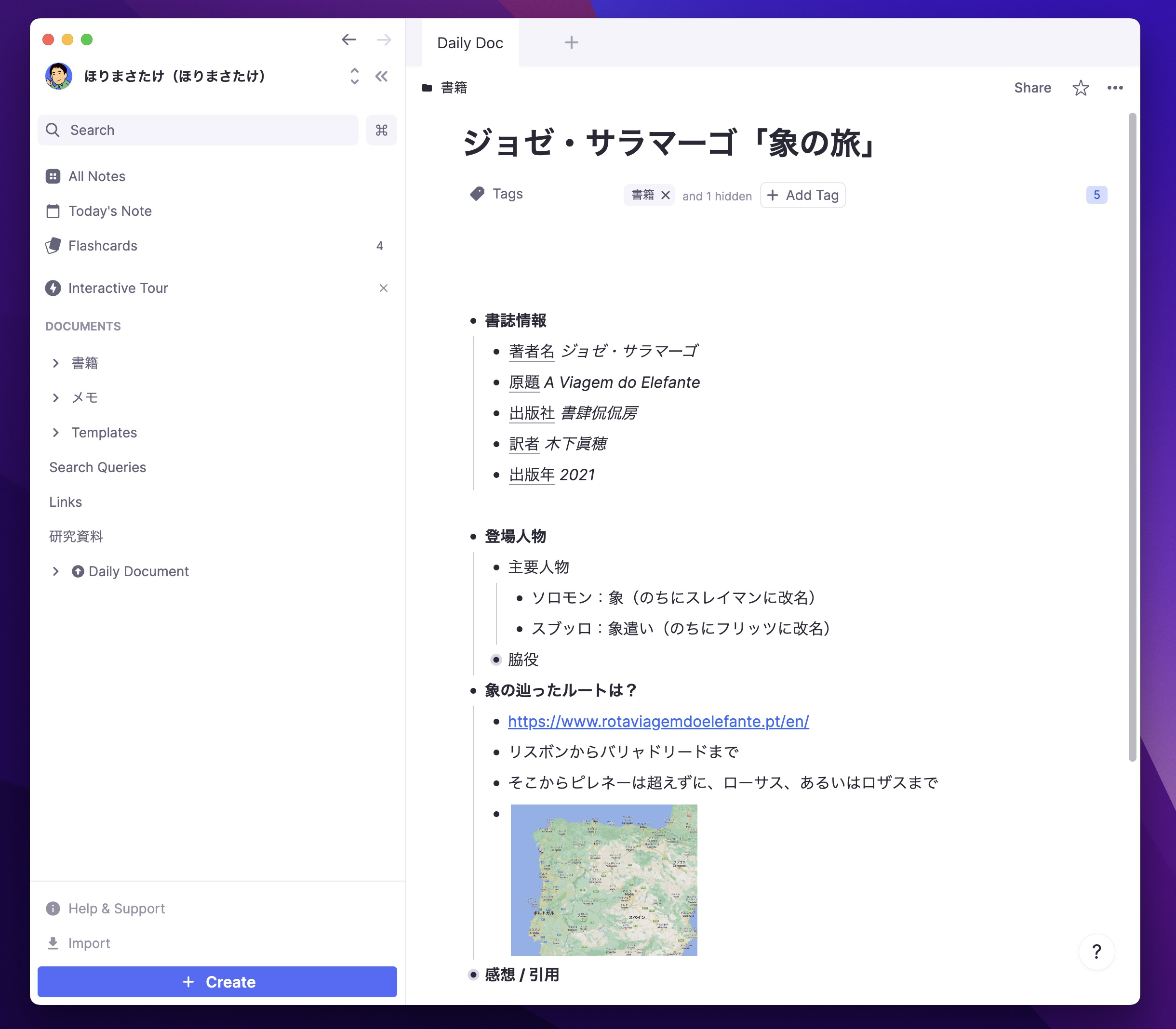

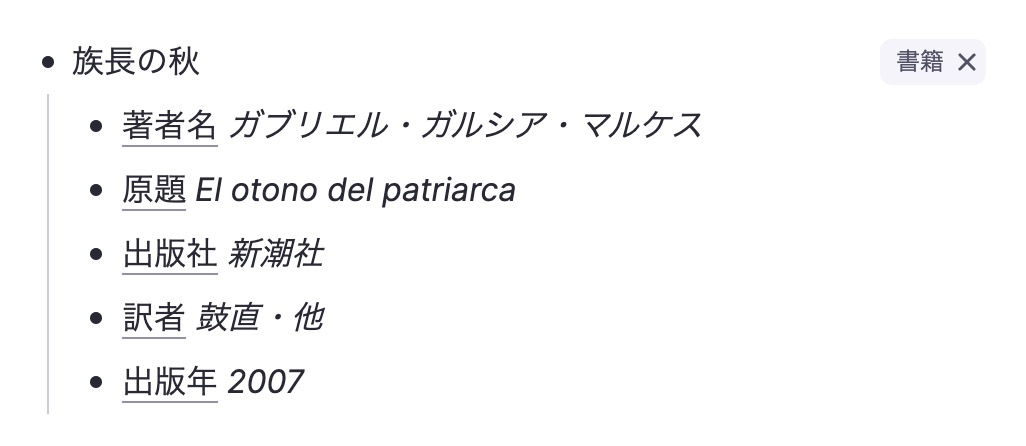

多少抽象的な機能の解説に入る前に、RemNoteを使って情報を構造化している実例についてみてみましょう。たとえば以下は、私が最近読んだ本についてメモをとっているRemNoteのドキュメントです。

一般的な読書ノートとも、紙の手帳やレポート用紙を使ってメモをとるのとも、様子がちょっと違いますね。

まず、ドキュメントの表題には本の著者とタイトルが入っていて検索して探しやすくしてあります。その下には

情報の整理の仕方は自由ですのでこれが唯一の方法ではありませんが、構造化している状態についてのヒントとしてわかりやすいかと思います。これは私が本を読んだあとで半年もすると登場人物や基本的なあらすじすら思い出せないという悩みを解消するためにまとめているものですので、こうした構造をとっているのです。

本ならばこのような形ですが、会議の議事録、企画書のブレインストーミング、とりかかっているToDoの一覧表、講義録といったように、目的に応じてドキュメントの形はさまざまになります。

それではこうしたドキュメントを効率的に作ったり、そこから情報を取り出すことを念頭において、RemNoteで情報を整理するのに便利な機能をご紹介しましょう。

情報をオブジェクトのように扱う「テンプレート」機能

プログラミングをする人ならば

RemNoteのようなPKMツールでも、オブジェクトに似たような構造をあらかじめ定義し、繰り返し再利用ができます。それが

たとえば本について繰り返しノートを取ることが多く、その都度

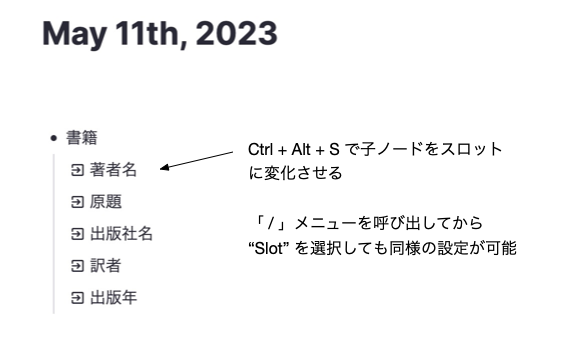

テンプレートを作るには、まずテンプレートの題名にしたい項目

これらの子供の項目は具体的な情報の入力欄に置き換える必要があります。この入力欄は

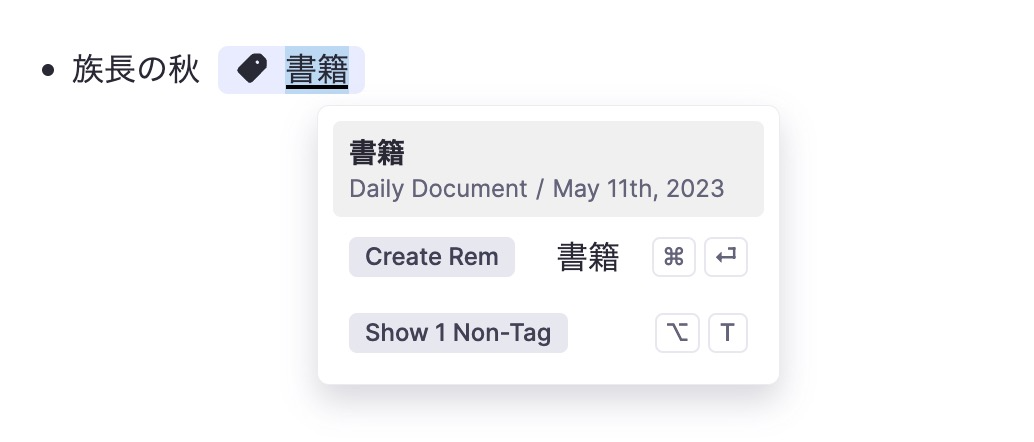

それではこうして作ったテンプレートを実際に使用してみましょう。たとえば

タグを付けるには

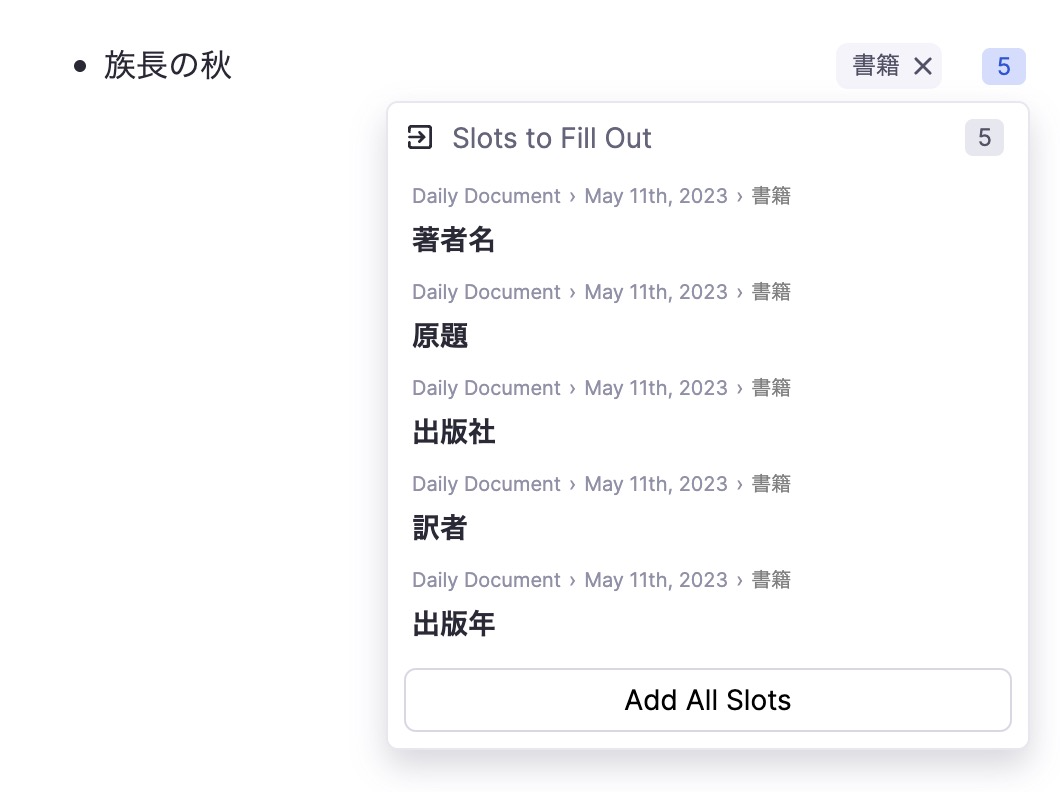

一見、なにも起こっていないようにみえますが、項目に

テンプレートを適用したあとで、すべての欄に情報を入れた様子が次のようになります。こうした項目が100個、200個と増えていくと、

書名をただ書いておくだけでなく、こうした関連情報をぶら下げておけば情報に

情報への抜け穴を用意する「ポータル」

RemNoteにはある場所に書かれている情報を別の場所に表示するための機能もあります。

たとえば定義をなかなか思い出せない専門用語を忘れないようにするために、普段からRemNoteに箇条書きのメモを残していたとします。あとでその用語にふれる話題についてのメモを書いていたとして、その意味を注釈のように用語集のほうから呼び出せると、いちいち用語集のドキュメントといったりきたりする必要がありません。こうしたときに使うのが

たとえば、もともと

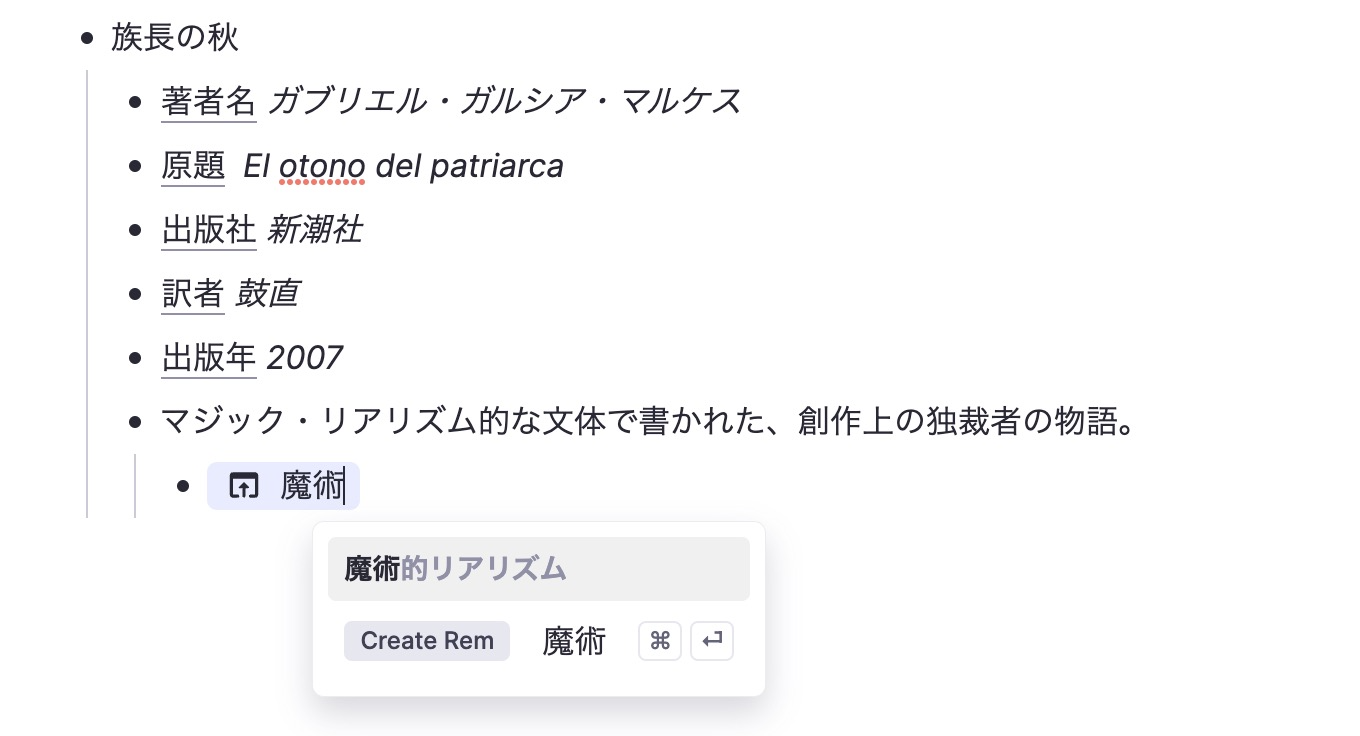

さきほど入力した書籍

ポータルの項目を追加するには、任意の場所で括弧を二重に入力した((」

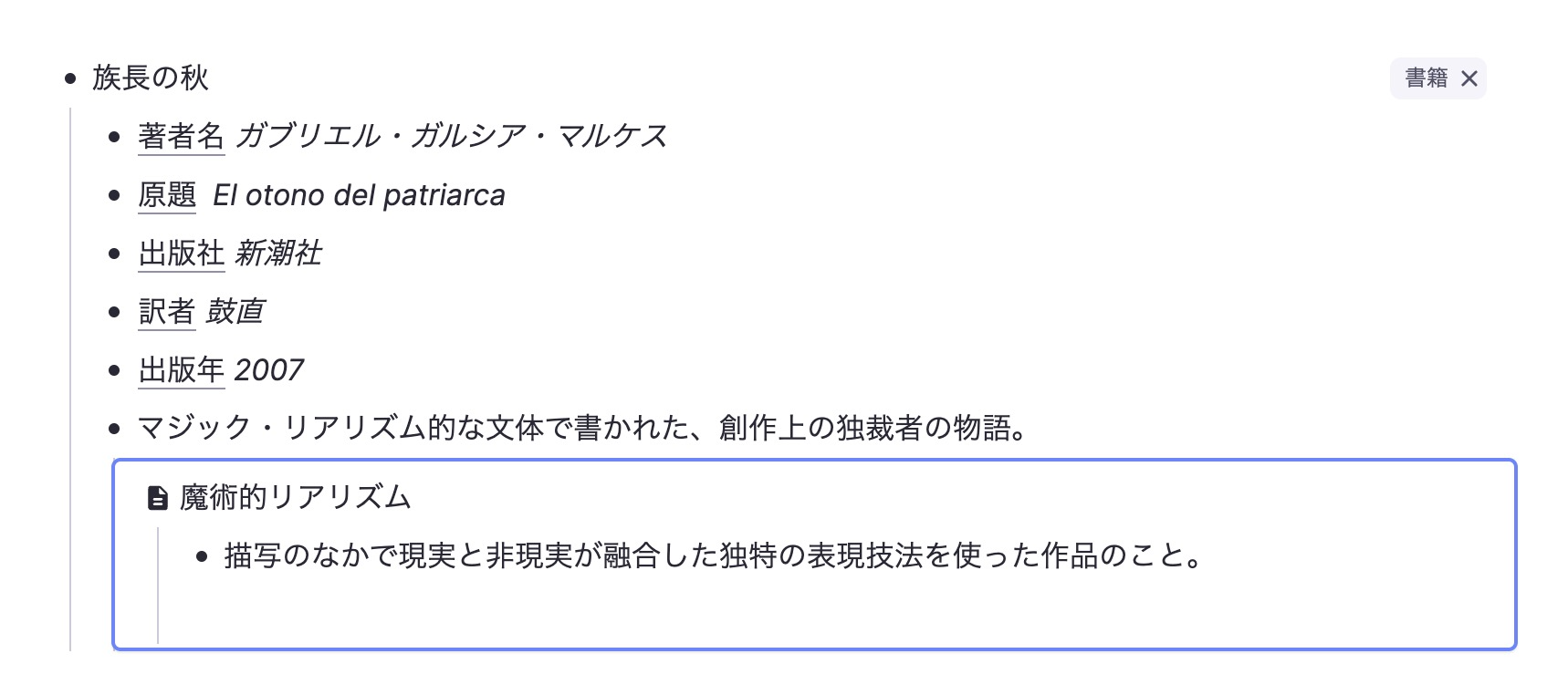

すると次のように、最初に用意してあった

ポータル機能が面白いのは、ポータルに対する編集は元データに対する編集と同じである点です。ポータル内の記述を書き換えれば、元データも、同じ項目を参照しているポータルも、すべて変更されます。

ポータルにはさまざまな利用方法があります。たとえば連続している講義に出席しているとして、一回目の講義をとあるドキュメントにまとめたとしましょう。二回目はその続きになりますが、このとき二回目のドキュメントの冒頭に一回目のドキュメントへのポータルを作っておけば、話題を連続して見られるようになります。

また、非常に長いプロジェクトリストを維持しているひとが、ブレインストーミング用に編集しているメモにその一部だけをポータルとして参照して、ポータル越しにタスクを追加していくといった利用方法もあります。

検索ポータルで情報を絞り込む

RemNoteに入れた情報はどのように検索して取り出せばいいのでしょうか。

PKMツールの良さは、情報がどのように整理されていたりつながっていたりするのかをふだんはあまり意識せずに入力していても、他のメモに対するリンクやバックリンクを作っているうちに自然に情報の網目が生まれるところです。こうしたつながりを検索で取り出せれば、それはRemNoteを使って記憶を呼び起こしているのと同じで、とても強力な利用方法になります。

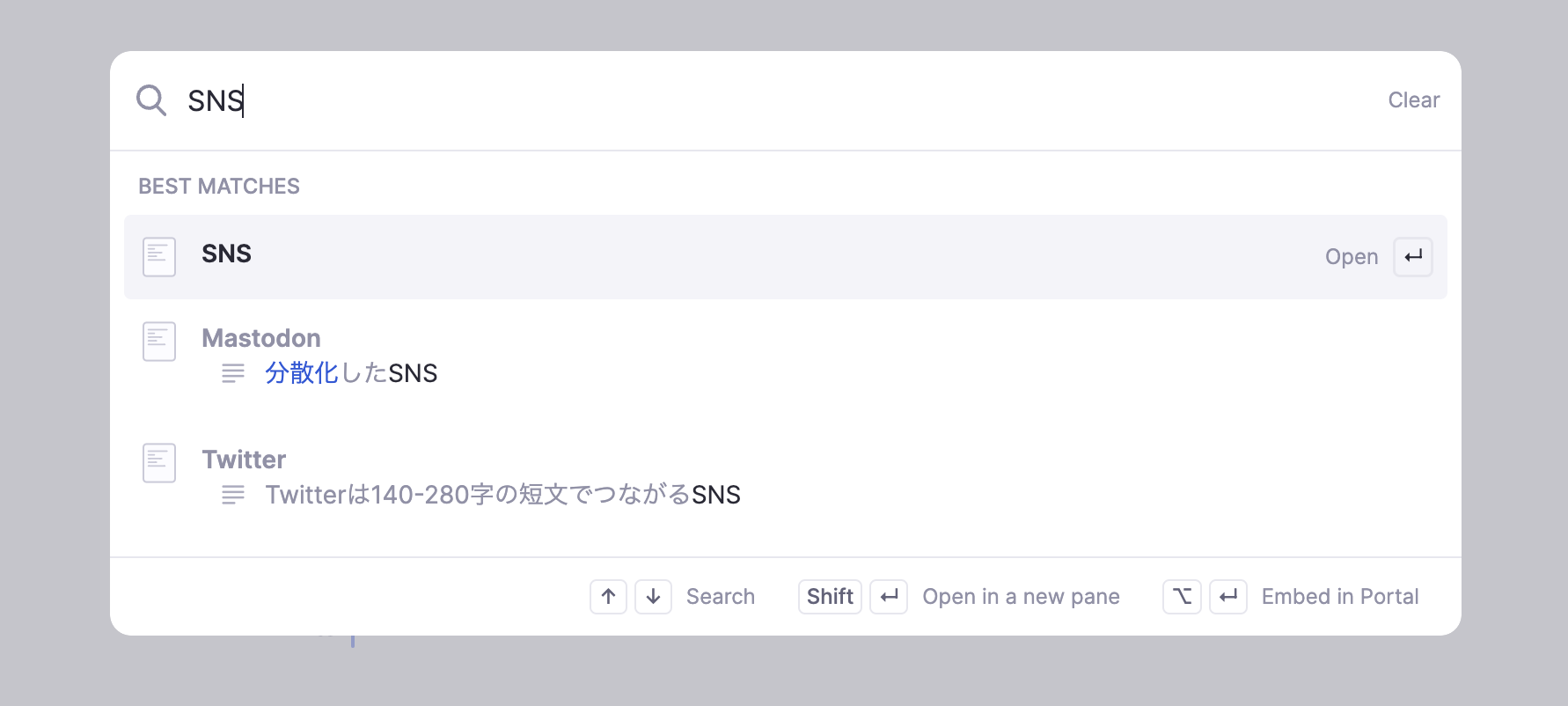

まず、単純なテキスト検索から始めてみましょう。RemNoteの左上にある検索窓か、

たとえば次のように

より高度な検索をおこなうには、

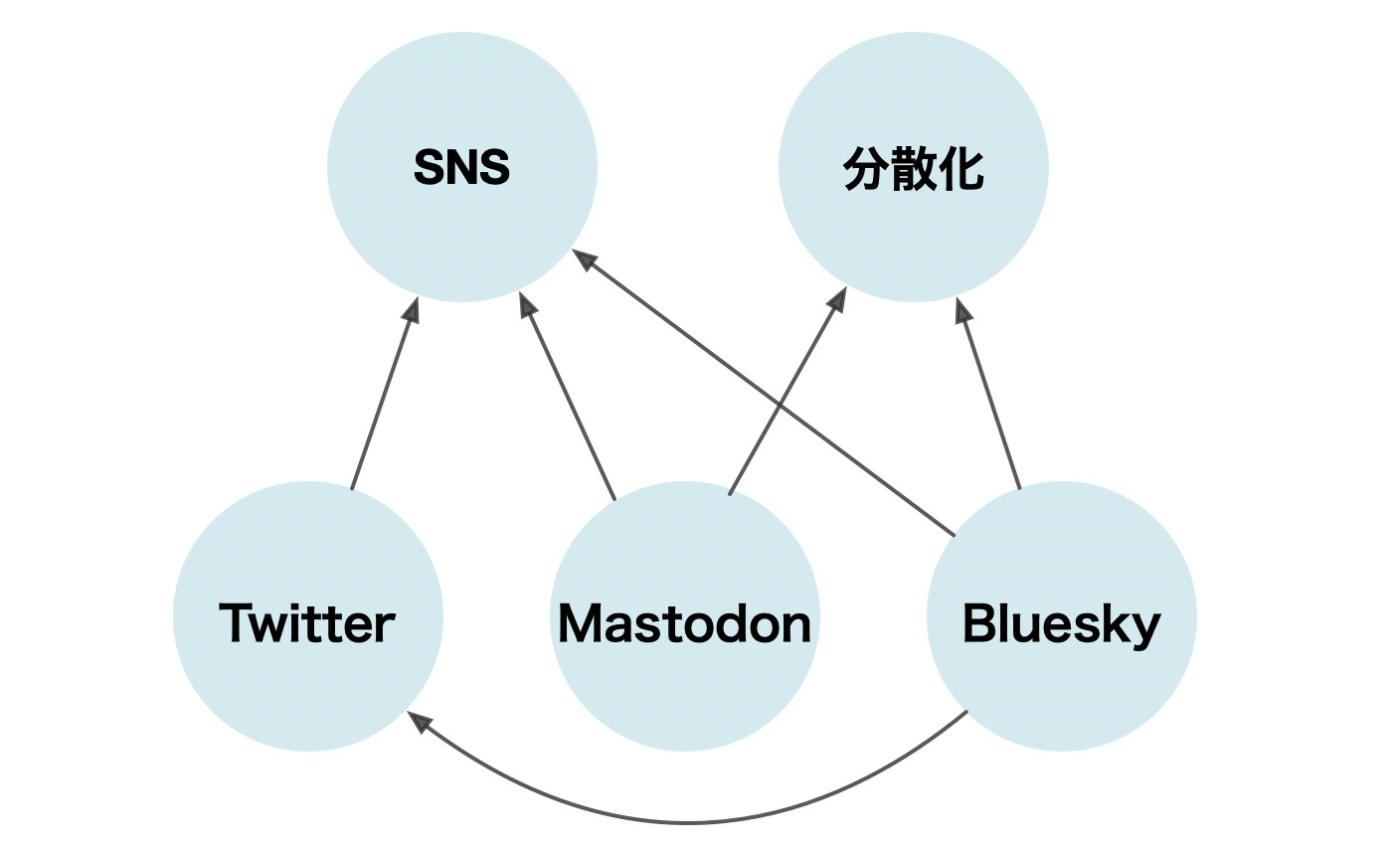

例として、次のような参照関係をもっている複数のドキュメントがあると考えてみましょう。たとえば

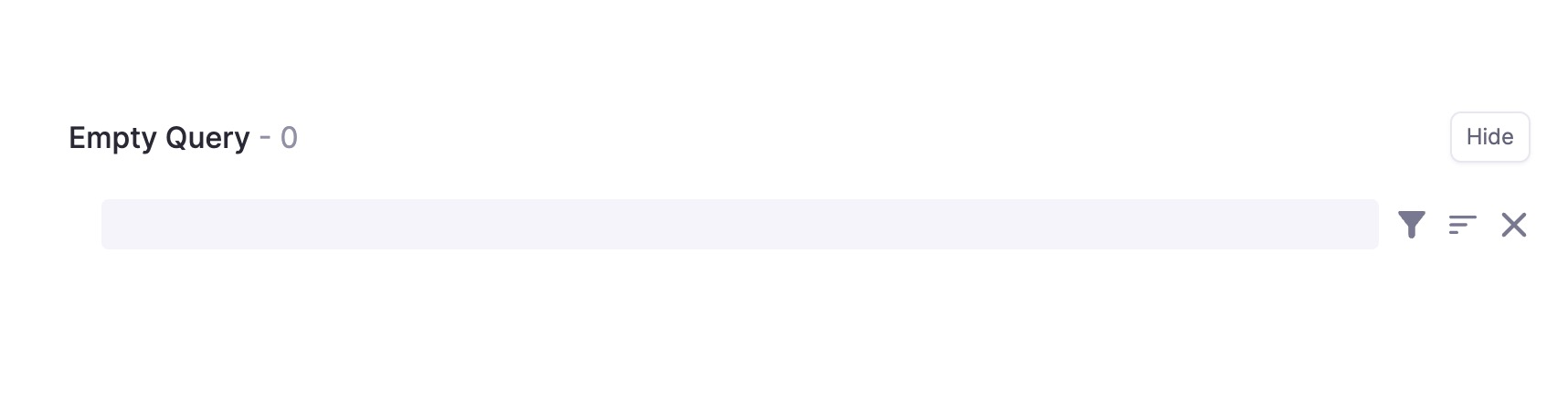

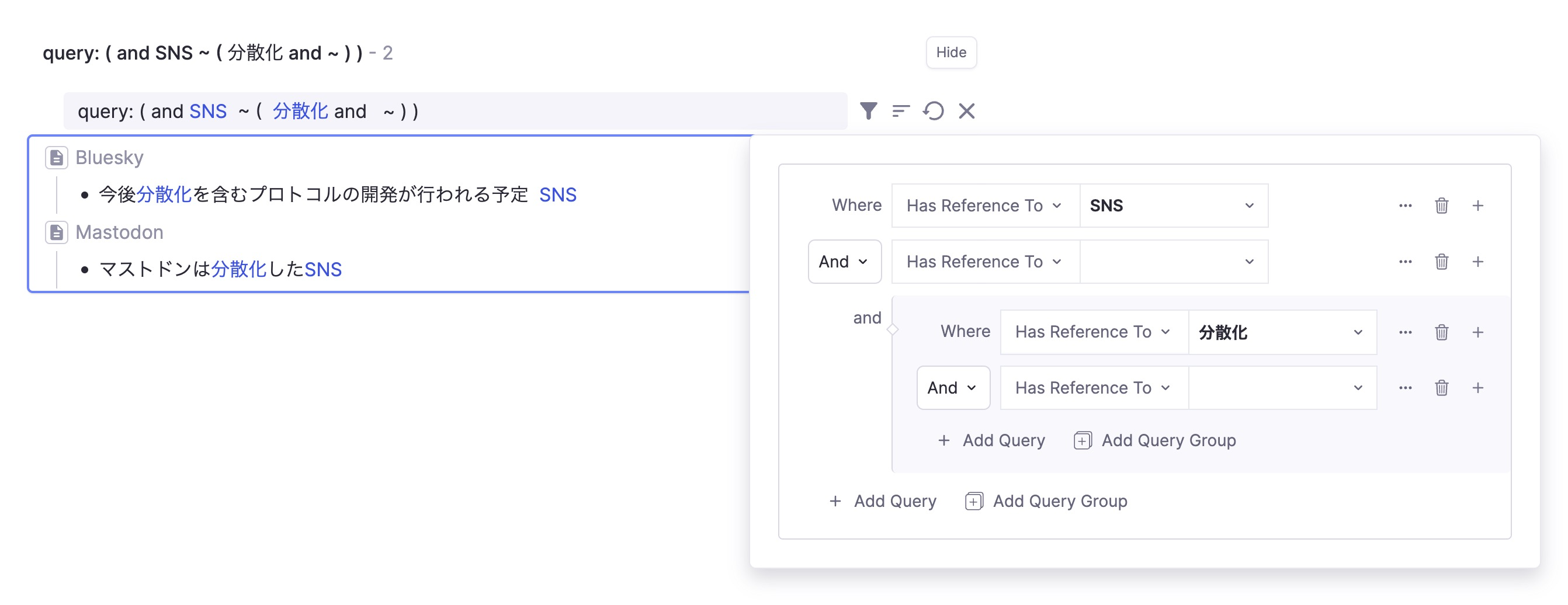

ではまず、検索ポータルを作ってドキュメントに埋め込んでみましょう。それにはsearch portal」isp」

すると、次のような検索欄がドキュメントに埋め込まれます。この欄は検索結果が表示されるポータルになっていて、結果は常に動的に変化します。いちいち検索し直さなくても、結果の表示が常に最新に更新されるわけです。

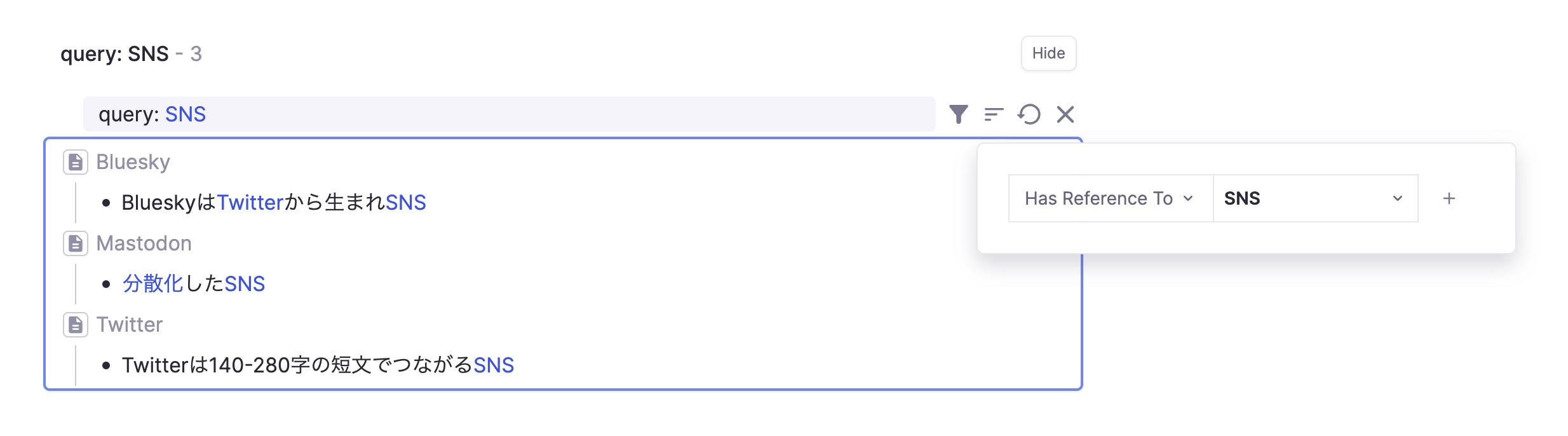

では実際に検索をしてみましょう。フィルターアイコンをクリックして、

利用できるフィルターはさまざまにあります。例えば

フィルターは複数用意して、

検索クエリーは非常に強力ですが、まだまだ開発中の機能でもありますので、期待通りに動かないケースも多少あります。うまく動作する組み合わせを模索しつつ、明らかに期待通りに動かないケースについては開発元に報告すると反応をもらえるはずです。

RemNoteで知識の網目を作っていく

これらの機能を駆使すれば、ふだん扱っている情報を構造化し、あとで利用しやすし形で蓄積できます。たとえば卒業論文や研究論文を書いている人ならば、情報の単位は書籍や論文です。その場合はたとえば:

- 論文や書籍の題名

- 論文の書籍の著者

- 書誌情報

- 気になった箇所と抜き書き

といった情報の断片を数多く蓄積するはずです。最初の3つは今回みてきたテンプレート機能で実現できますし、ある程度情報があつまってきたら抜き書きだけが並んでいる検索ポータルを作って、情報を横に串刺しして調べられます。

ふだんから

こうして常に情報をリンクし、繰り返している部分があったらテンプレートを用意し、検索ポータルで情報を絞り込むことを意識するようになると、RemNoteの高度な使い方ができるようになってくるでしょう。

では次回、最終回ではここまでみたさまざまな機能を使って、実際にある程度大きな情報のデータベースを作り出すためのワークフローについてご紹介します。また、RemNoteを効率的に使うのに便利なプラグインについてもみていきましょう。