2022年11月26日、27日に韓国ソウルでオンラインとオフラインのハイブリッドで開催された

Ubuntuコミュニティ全体会議であるUbuntu (Developers) Summitに対して、UbuConは地域コミュニティによる、より

筆者はUbuntuのカジュアルユーザーに過ぎませんが、実行委員の一人でRaspberry Pi Users Groupの太田昌文氏による熱心な勧誘を受けて登壇募集に応募したら採択されたことから、

なお、メイントラックについてはYouTubeでLive中継時の動画がそのまま公開されています。

- UbuCon Asia 2022 1日目

(International conference room) - UbuCon Asia 2022 2日目

(International conference room)

1日目

オープニングトーク

Ubuntuの韓国におけるLoCo

そのトークで、グローバルおよびアジア圏で行われたさまざまなイベントからUbuntuもアジアでカンファレンスをやりたいという気持ちが高まったという発言がありました。言及されたイベントの中に、日本国内で活発に開催しているオープンソースカンファレンスや、筆者も運営の手伝いをしたことがあるopenSUSE.

キーノート「Improving FOSS Security」

Canonical社のMark Esler氏によるキーノート

ソフトウェアの上流・

「Ubuntu Contributions and Membership」

マレーシアのKhairul Aizat Kamarudzzaman

どのOSSコミュニティでもいわれることですが、Ubuntuにおいてもコードを書くだけが貢献ではなく、さまざまな貢献のスタイルがあることを強調していました。自分も貢献してみたいけどどんな貢献が望まれているかわからない人は、login.

「t2linux Linux on 2018+ Intel Macs」

興味深かったセッションはt2linux teamのWoohyeon Cho、Mark Vainomaa両氏による

t2linuxはAppleのT2チップが載ったIntel Mac上で動くLinuxを作るというプロジェクトです。T2チップは2018年以降のIntel Macに搭載されているセキュリティチップで、これに対応しないとmacOS以外のOSでは各種ハードウェアを認識できません。ここはUbuConなので……といいつつUbuntuでさまざまなデモを行っていました。

現状は

スピーカー控室ではteamの一人、Cho氏のPC

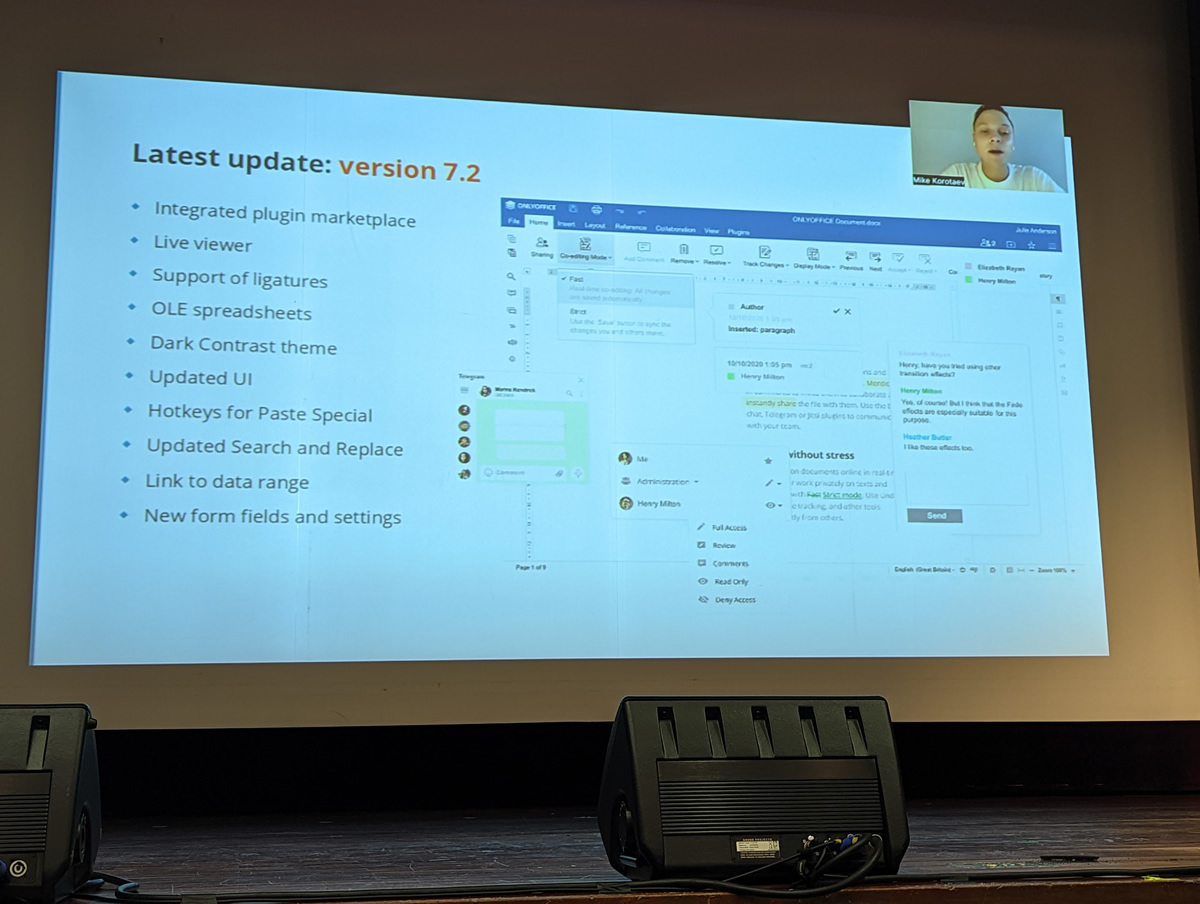

「ONLYOFFICE: Paperwork automation and smart collaboration on Ubuntu」

Mikhail Korotaev氏による

ここでいうPaperwork automationとは、文書を印刷して必要事項を記入してスキャンして提出……というオフィスワークを廃止するために、共同編集機能およびフォーム機能を活用しようという意味とのことです。

ONLYOFFICEのフォーム機能はなかなか強力で、LibreOffice愛用者の筆者もちょっと試してみたくなりますね。ONLYOFFICEはDEBパッケージ以外にも、Snap、Flatpak、AppImageとモダンなパッケージングシステムに対応しているため、軽く触ってみたい人から本格的に活用したい人まで広くリーチできているのではないでしょうか。

2日目

「WebAssembly & Ubuntu Containers The Power Couple」

Shivay Lamba氏による

「WebAssembly

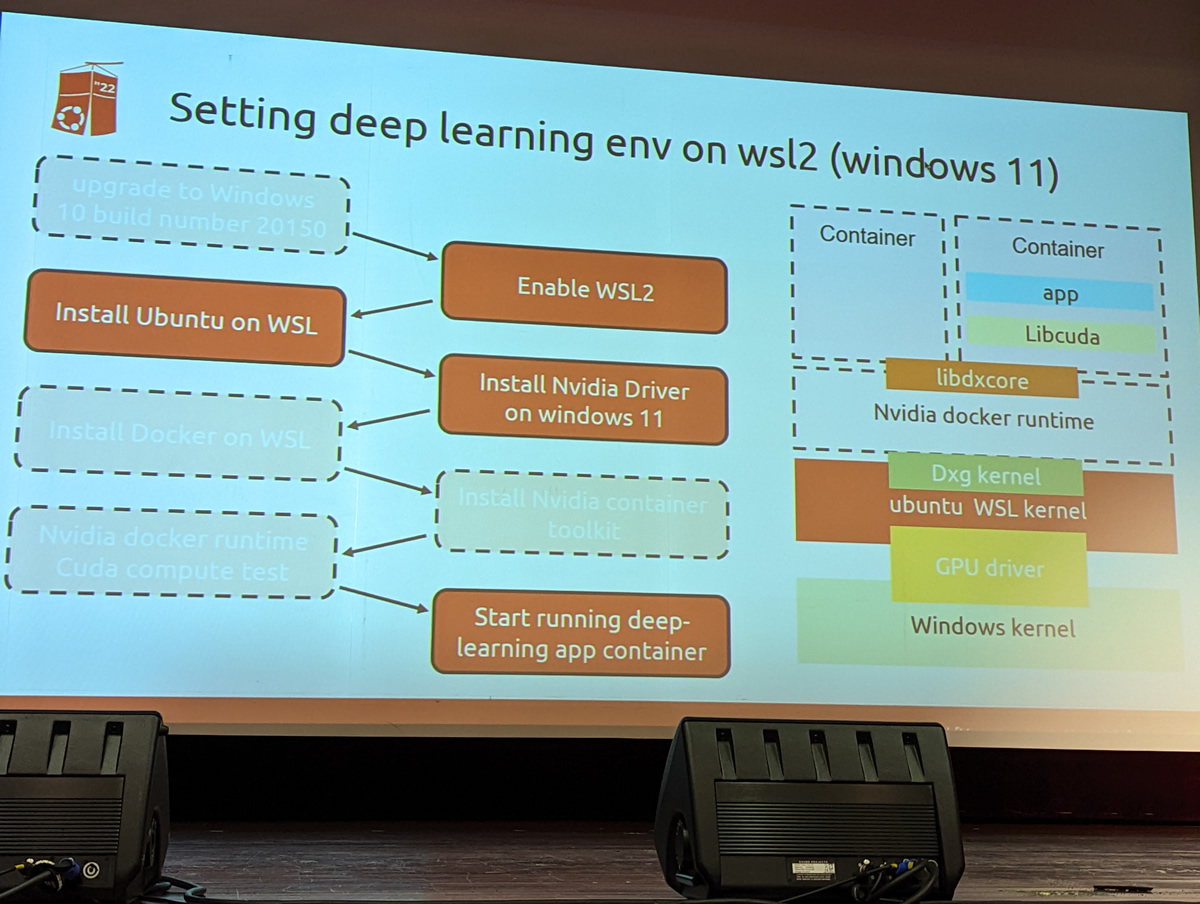

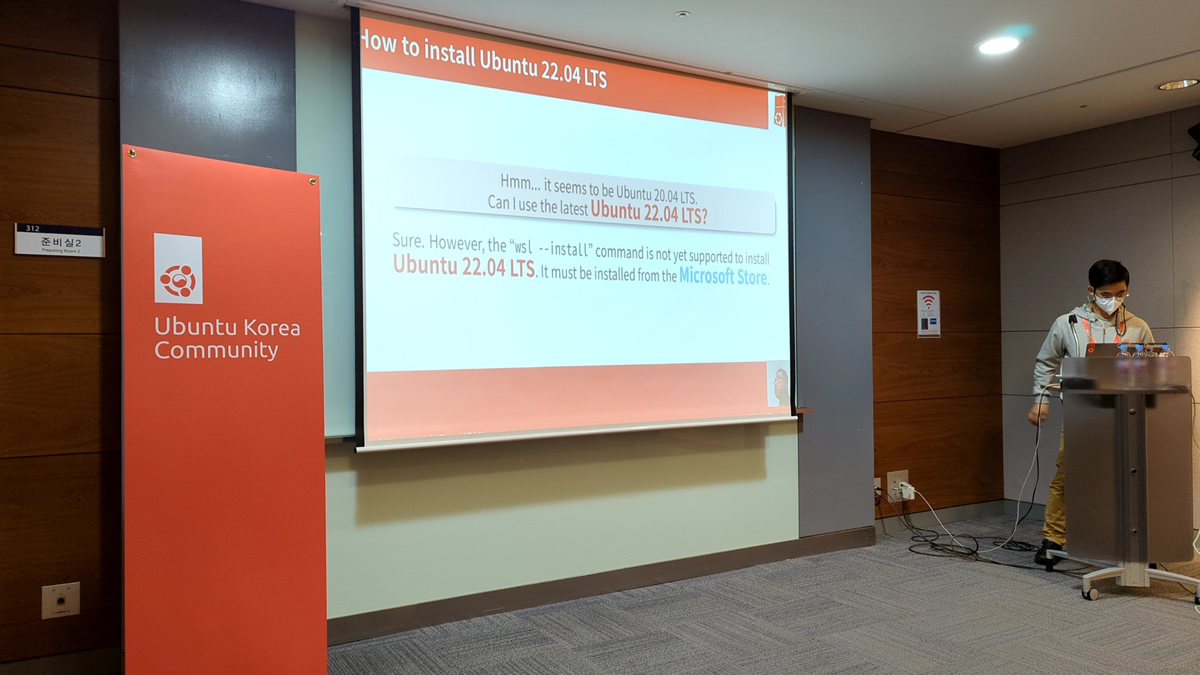

「CUDA with WSL2 and Ubuntu without Docker」

Geoff Yoon氏による

なんだかんだいってDeep Learningの世界ではCUDA一択で、これをWSLから使いたいのが人情。幸いなことにWSL2からはこの構成で利用できるようになりました。またWindows 10ではDocker化が必要だったところ、Windows 11からはWSL上のUbuntuにNVidiaのドライバーおよびCUDA Toolkitをインストールすれば使えるようになったとのことです。実際にStable Diffusionを動かして見せてくれるなど面白いセッションでした。

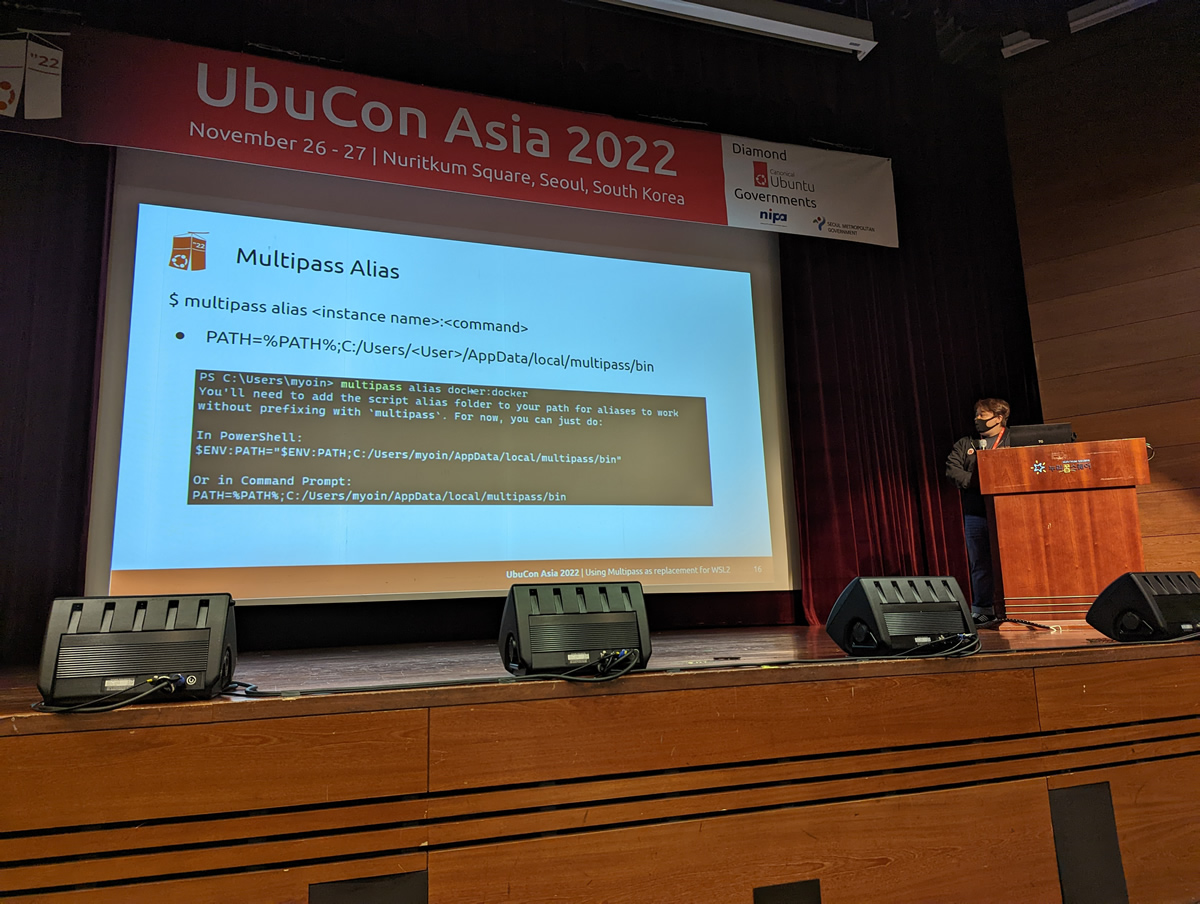

「Using Multipass as replacement for WSL2」

Byeongseung Cho氏は

MultipassはたくさんのプリセットなUbuntuを持っており、LTS以外も簡単に利用可能です。またWSLではサポートしていない複数バージョンの混在も可能です。WSLの場合はwsl.

筆者はWSLであまり困っていなかったので、WSLの代替として使うという文脈でのMultipassはほぼノーチェックだったのですが、すこし面白そうですね。

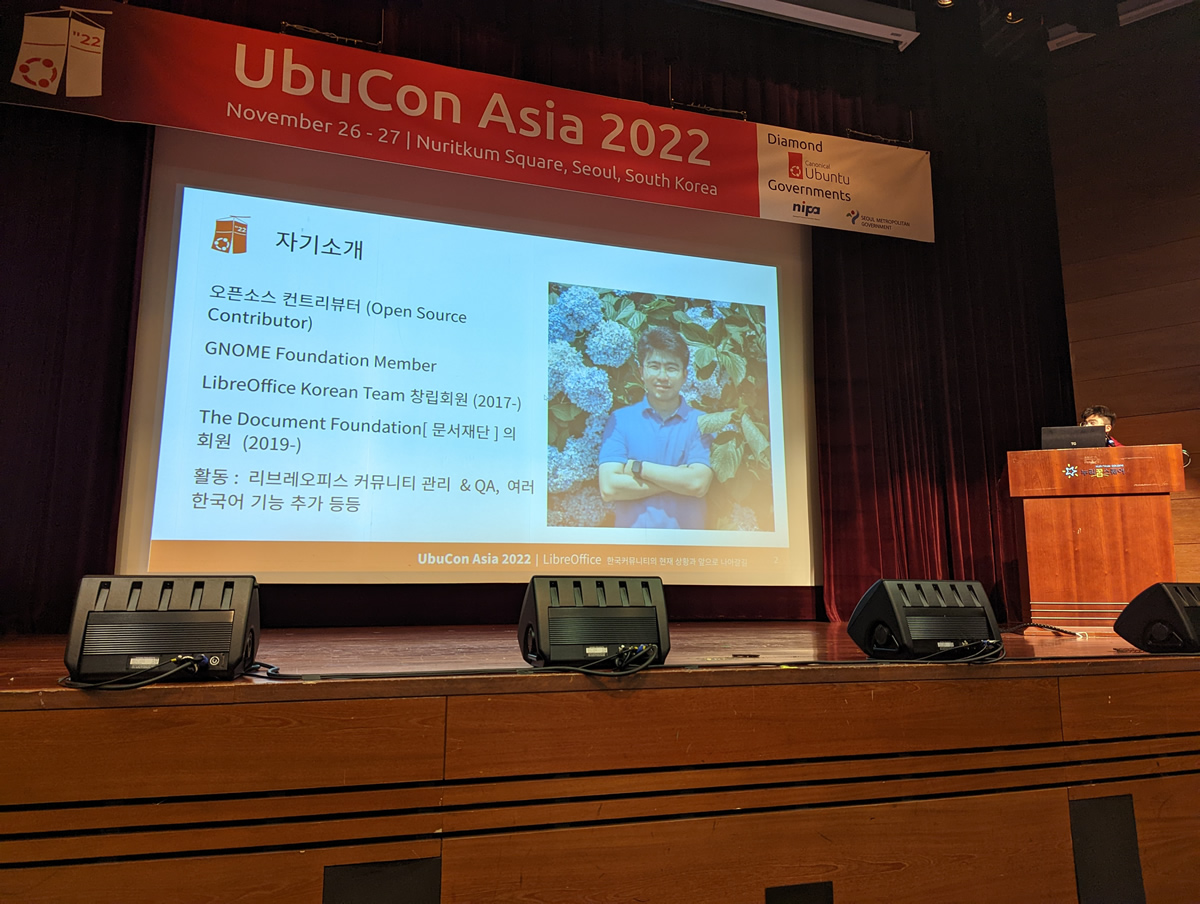

「Status and future of LibreOffice Korean community」

LibreOfficeの韓国語コミュニティのリーダーであるDaehyun Sung氏は、

LibreOfficeは韓国で使う基本的な機能を有しており、また韓国政府の標準文書フォーマットを既定した文書ではLibreOfficeの標準フォーマットであるODF形式が採用されています。それにも関わらず、残念ながら政府系を含めてLibreOfficeは広く使われるには至っていないとのこと。

その要因は、韓国ではハンコム社のHWP

日本からの登壇

UbuCon Asiaということで日本からも3名登壇しました。

「Install Windows and WSL on LXD/VM」

Recipeでもおなじみ柴田充也さんは、

さらにそのWSL内でsystemdを有効にして、

「Building microk8s Server on Raspberry Pi - to understand k8s mechanism」

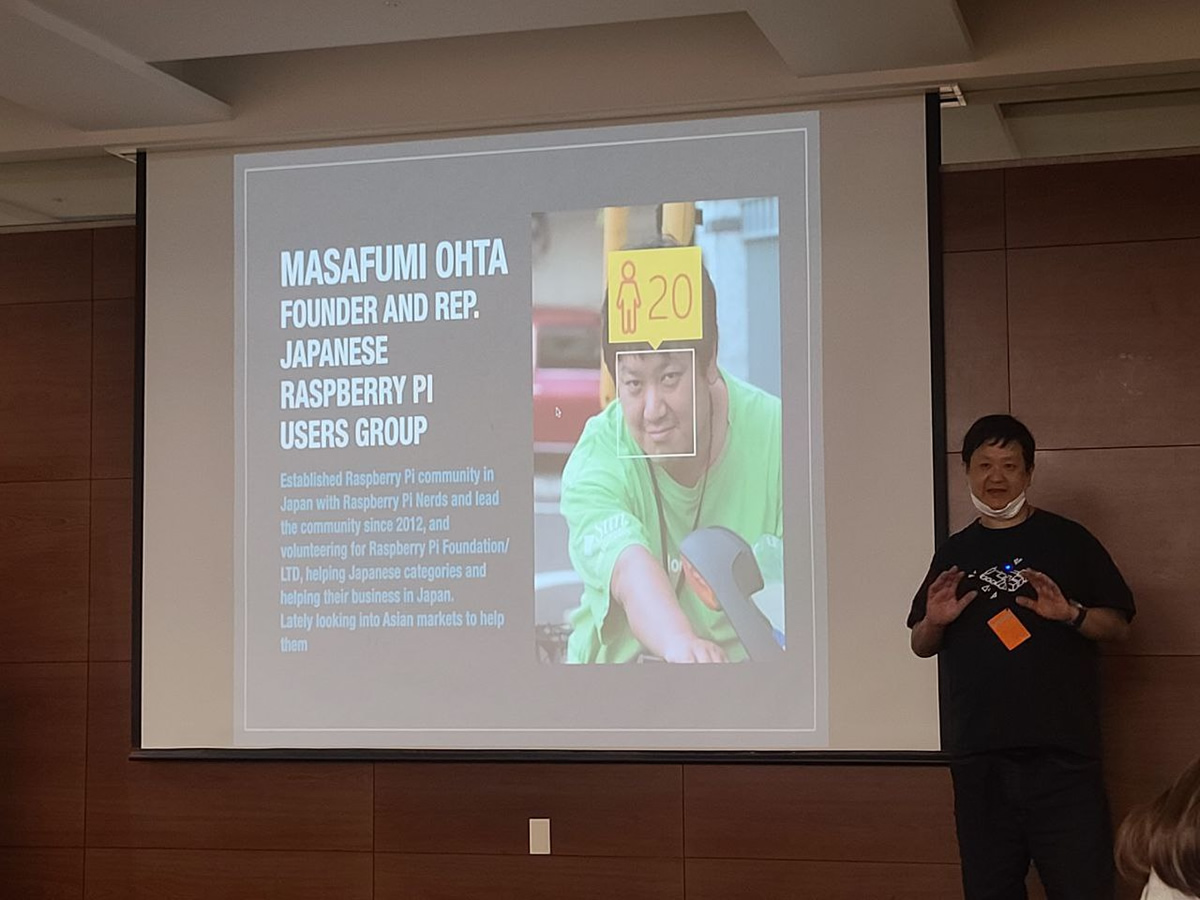

記事冒頭で触れたRaspberry Pi Users Groupリーダーの太田昌文さんは、

日本からラズパイを8個持参し、前の日も夜遅くまで準備にかかったとのことで大変そうでしたが、定員を上回る参加者を集めて大盛況だったとのこと。筆者は別セッションを聞いていたので参加はしていませんが、太田さんから苦労談をたくさん聞くことができました。おつかれさまでした。

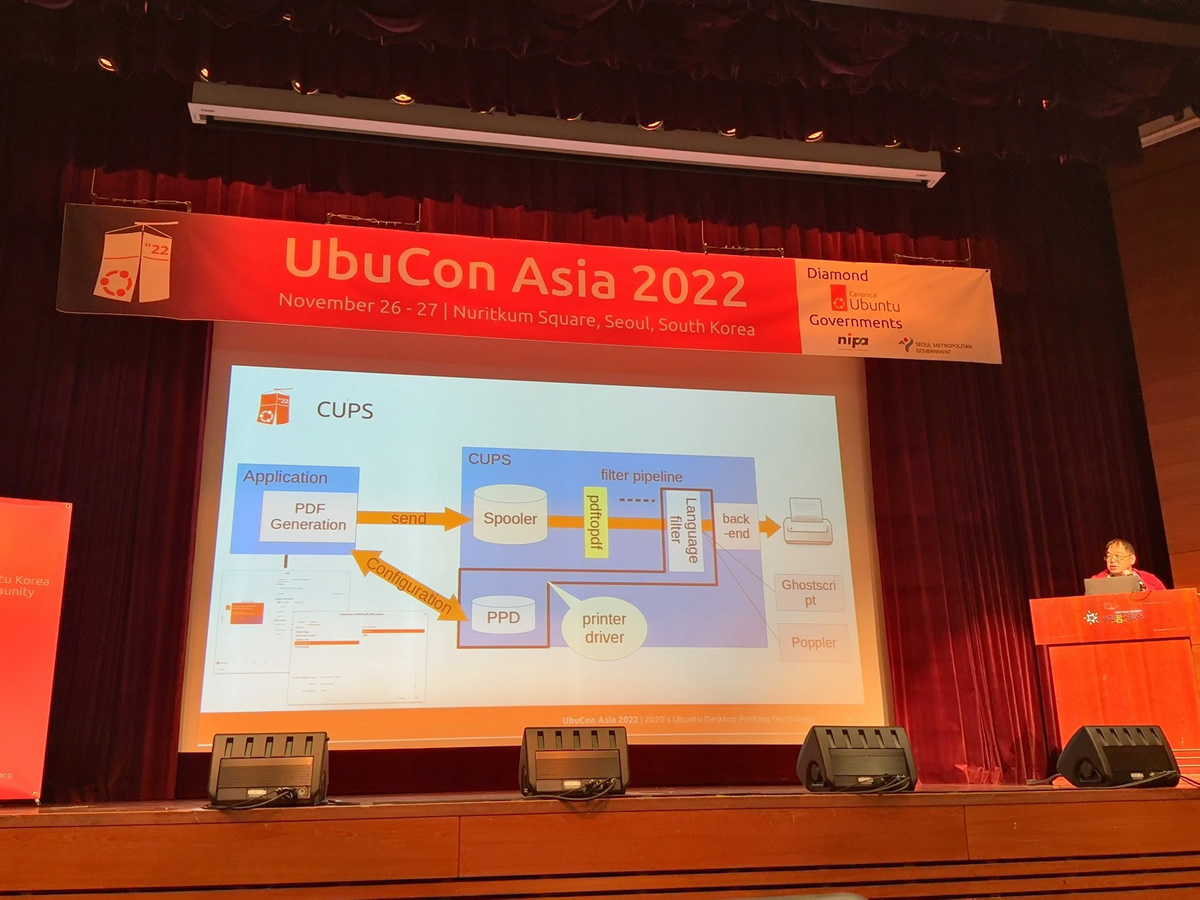

「2022's Ubuntu Desktop Printing Technology」

筆者は

Ubuntuをデスクトップで利用していても印刷の仕組みを知らない人はそこそこにいたようで、なかなか良い感触で発表を終えることができました。筆者の発表資料はこちらです。

全体を通して

イベント全体の感想としては、やはりコロナ禍でなかなか集まれる機会がなかったところ、初の対人

また、メイン会場だけとはいえ、英→韓、韓→英の同時通訳が入っていたことは助かりました。イベント主催側としては同時通訳は途端に予算が跳ね上がります。筆者が日本で開催した国際イベントでは諦めてしまっていたので、スポンサー集めなどの苦労がしのばれるところです。

UbuCon Asia自体が2021年の初開催以来、Ubuntu Koreaのメンバーが中心になって牽引してきたところがあります。その韓国開催が終わった今はまだ、2023年にどこがホスト国で開催するのかまだ見えないところがありますが、若いイベントが育っていくところを楽しみつつ、来年もぜひ参加したいなと考えているところです。

みんなありがとう、Thank you、감사합니다!