ブリッジング

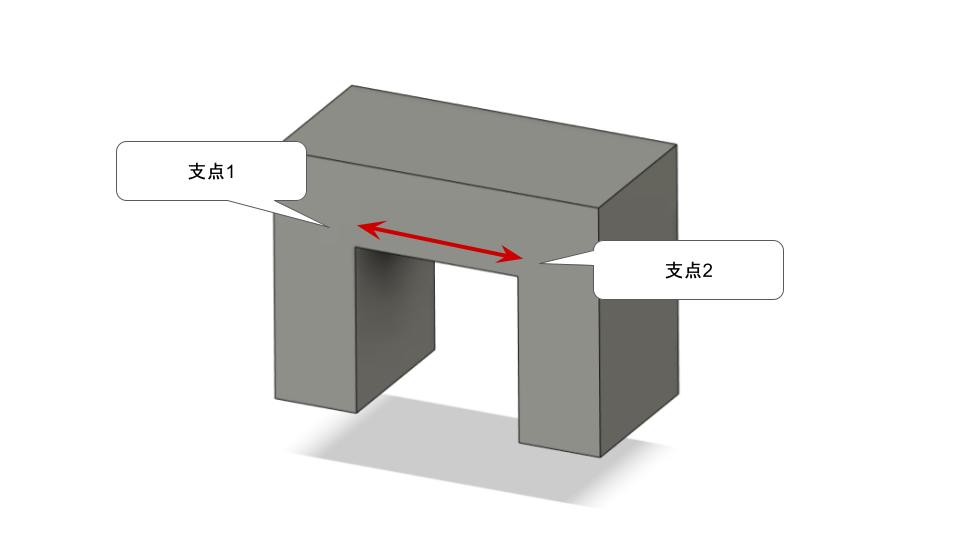

前回はオーバーハングのプリントについて解説しました。オーバーハングは単一の支点から外側に伸びていく構造でしたが、今回は二つの支点の間にプリントするブリッジについて解説します。

オーバーハングとブリッジの仕組みが分かると、何かをプリントするときにだいたい

なお本稿では、出力されたものをブリッジ、二つの支点の間に出力する手法のことをブリッジングと呼びます。

もっとも簡単なブリッジは二つの支柱の上に、この支柱をつなげるように構造体を載せたものです。前回のオーバーハングと違って、支点と支点をつなげる形になるので出力されたフィラメントが下に落ちずプリントできるわけです。

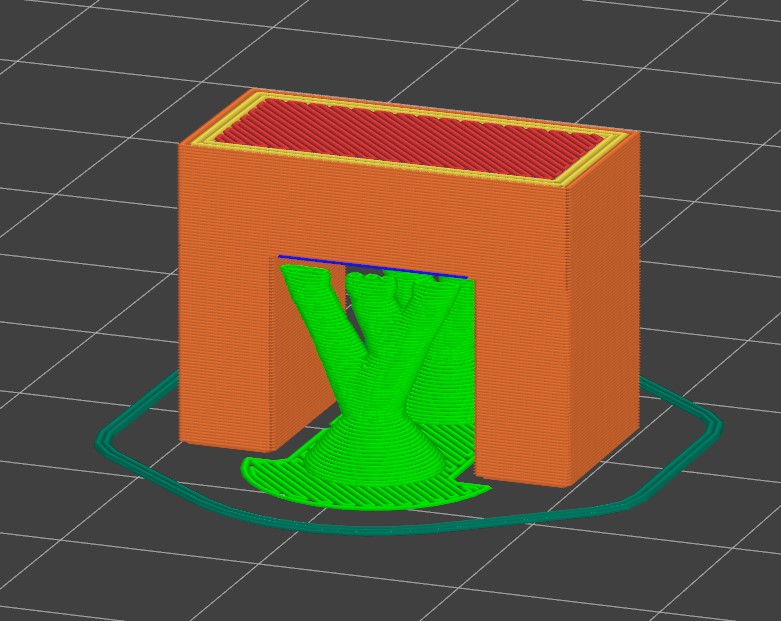

このような形をスライサでスライスすると通常宙に浮いている部分の出力を助けるためにサポートが自動的に生成されます。

このモデルの場合はシンプルなためサポートつきでもプリントできますし、他の面を接地面とすることで出力可能です。しかしサポートをつけると出力が入り組んでしまう場合はあとからサポートを取るのが大変になってしまいます。またサポートをつけられる場所が印刷しているモデルそのものの上にしか生成できない場合もあり、その場合はサポートをつけた部分が汚くなってしまします。

そのため、やはりサポートは使わないならそれに越したことはありません。ラッキーなことに

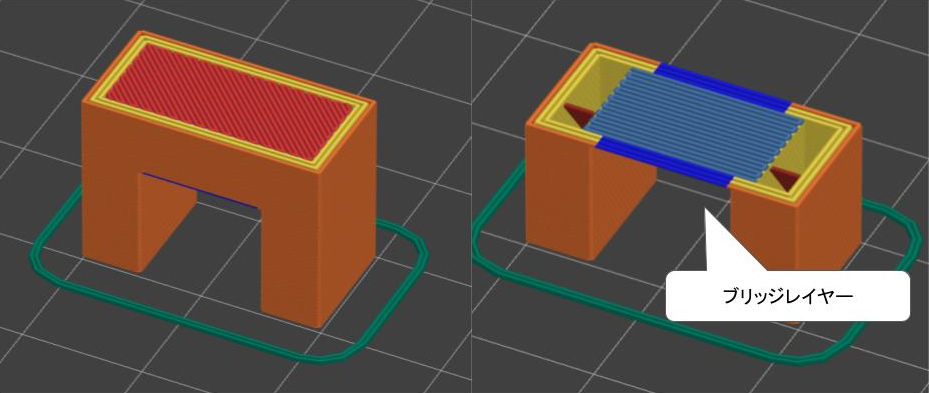

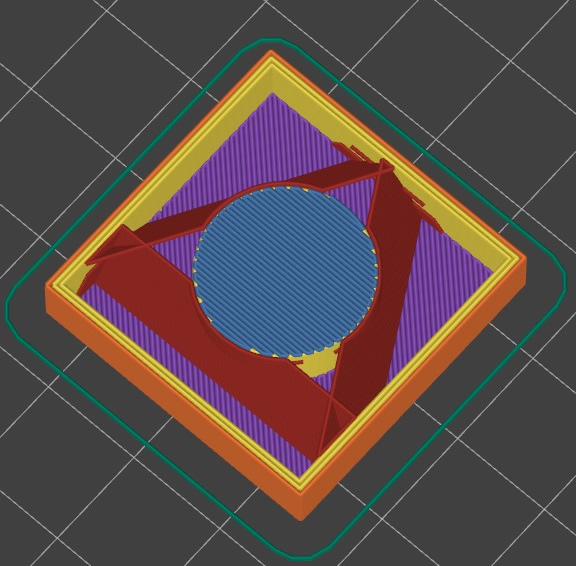

このモデルの場合、スライサの設定でサポート生成を抑制し、あらためてスライスすると以下の図のようになります。スライサがブリッジングしていると認識している箇所が青で表されています。

このようにブリッジングを使えば、穴や凹みが組み込まれたモデルでもサポートなしでプリント可能となります。

自分のプリンタでどの程度の長さのブリッジングが可能なのかは、事前にブリッジングする距離を変えて何パターンか試しておきましょう。それを確認するためのモデルも色々ありますので、是非プリントしてみてください。

犠牲ブリッジ

ブリッジングを利用したテクニックのひとつとして犠牲ブリッジ

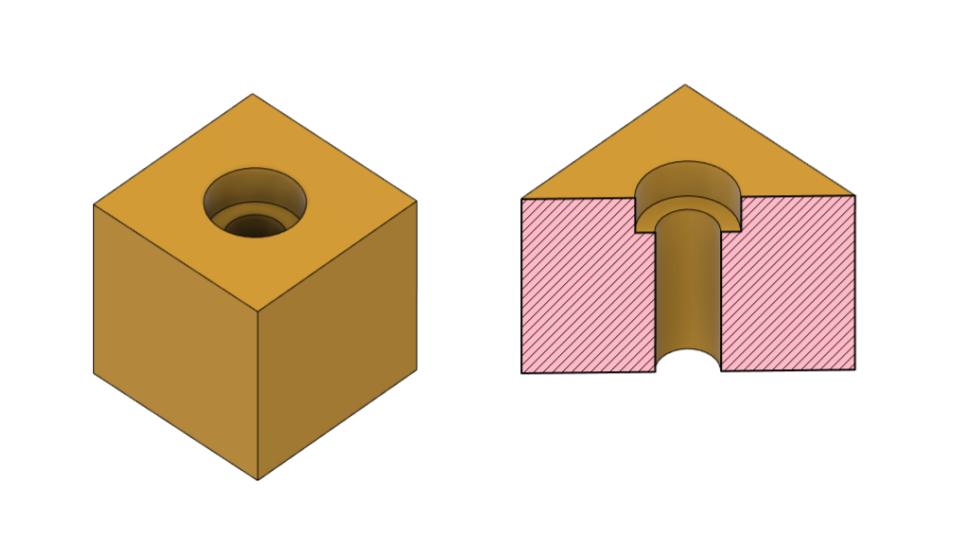

例えば、ボルトを差し込む穴があったとします。以下の図のようにボルトのヘッドを挿入する凹みが上にくる場合は特に問題ありません。ボルトヘッド部分はどこもその下のレイヤから下支えされており、安定したプリントが可能なことがわかります。

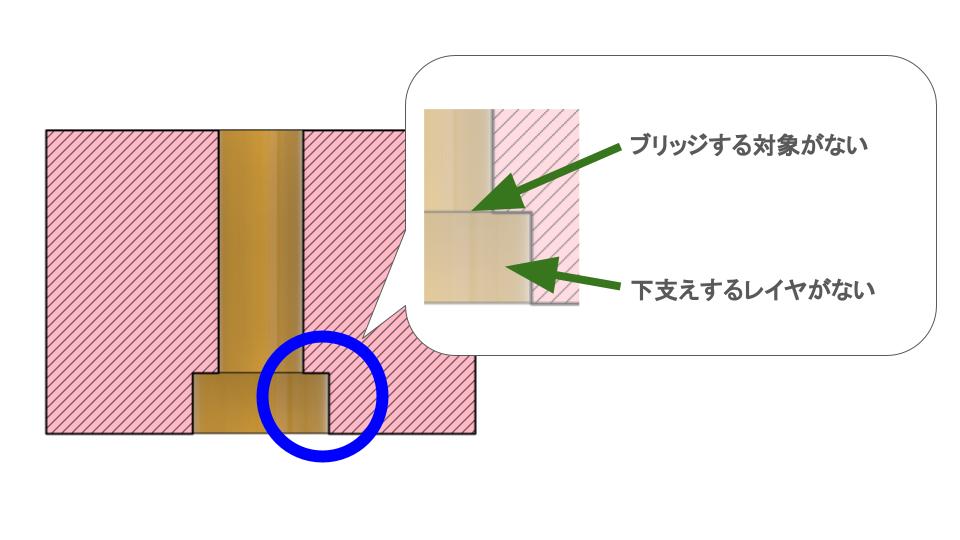

それでは同じモデルを上下反転した状態でプリントせざるを得ない場合はどうでしょう。この場合、穴のくる位置での処理が問題となります。以下の断面図で考えるとわかりやすいでしょう。

断面図を見るとプリントベッド接地面から垂直に壁がプリントされ、そこから90度のオーバーハングで屋根となる部分がプリントされています。この屋根部分は真ん中に穴があるせいでブリッジではなく、オーバーハングとしてしかプリントされないという点が重要です。上下を入れ替える前の断面図とも比べてみてください。

もちろんこの部分はサポートを使えばプリントできますが、これがM3ボルト程度の大きさの場合、小さい穴にみっしりとサポートを入れることになってしまうため、サポートを取り除くのが少し面倒くさくなります。可能であればサポートなしでプリントしたい部分と言えるでしょう。

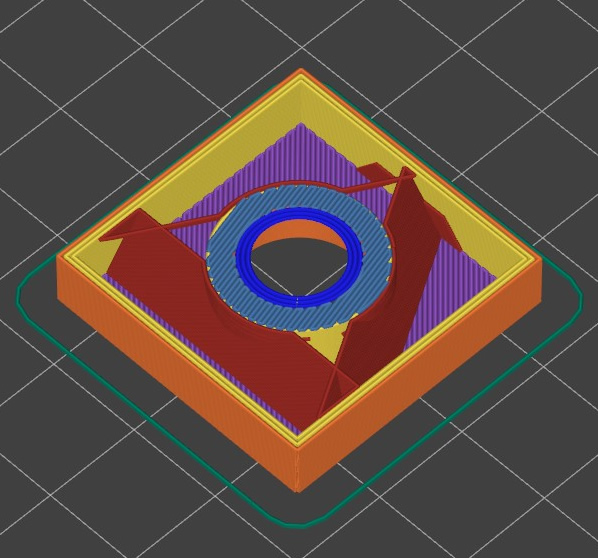

実際、サポートなしの場合にスライサがどのようにこのモデルを認識するか見てみましょう。穴の輪郭

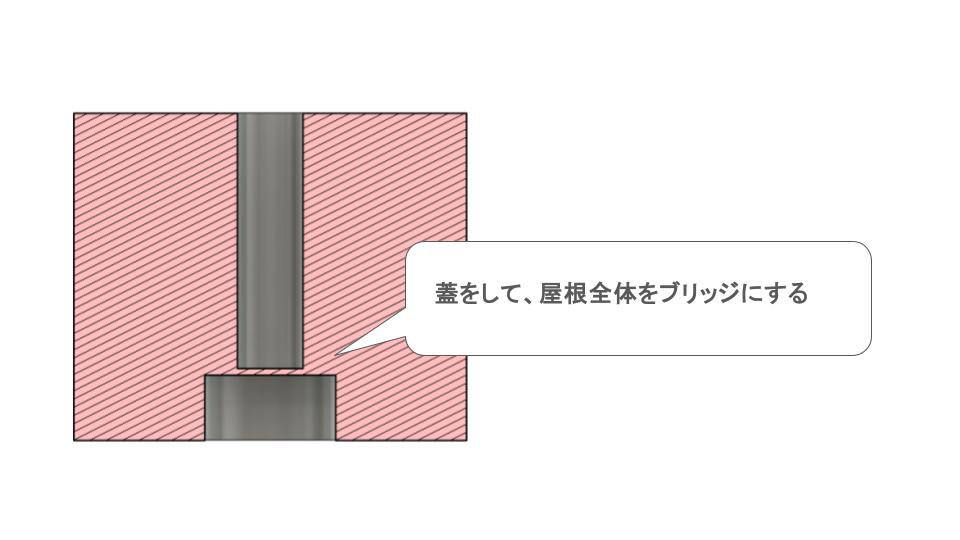

そこで考え方を変えて、少しだけ後処理をしてもよいこととしてみましょう。具体的にはプリント時には穴は閉じた状態でプリントし、プリントが終わったあとで穴を開ける形にします。

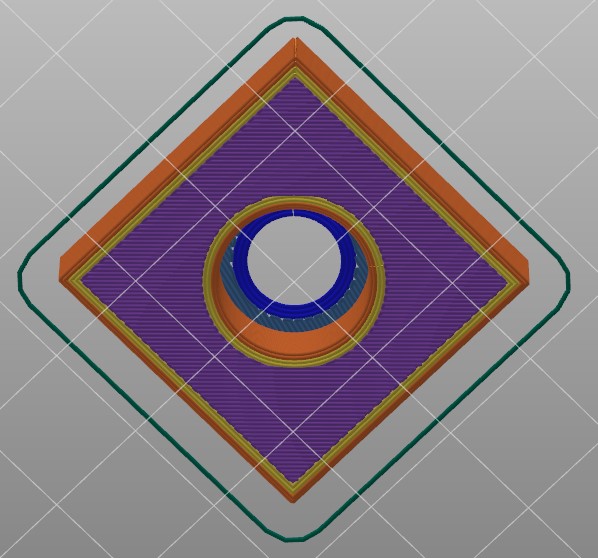

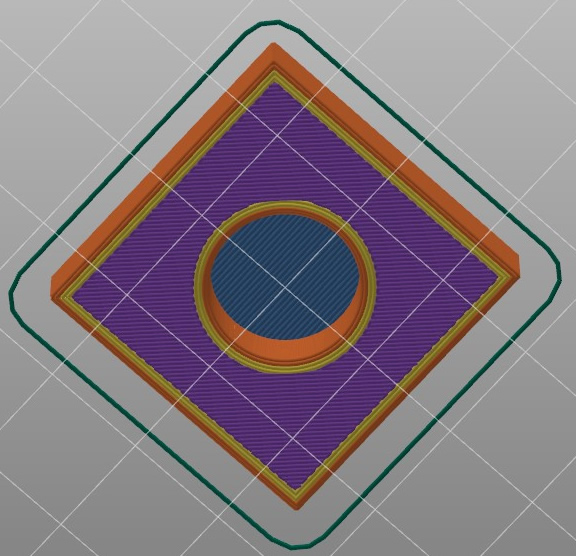

まず以下の図のようにモデルにはちょうどプリントする際に1レイヤ分だけ蓋をしてしまいます。このようにすることでスライサは前の図の屋根部分とこの蓋部分ひとつの連続した構造体として処理可能となります。

そして以下のスライサのプランを見てみると、この部分が単一のブリッジとして処理されているのがわかります。ブリッジであれば問題なく平面をプリントできます。

このようにしてプリントしたモデルに、最後にドリルで穴を開けてやれば、立派なボルト穴の完成です。

オーバーハングとブリッジを理解してプリントを可能にする

前回のオーバーハングとブリッジングの知識があれば、任意のモデルが3Dプリンタで出力できるのかどうか、出力するならどの方向でするのがよいかがほぼわかります。逆に出力できない場合、どこを変更すれば出力できるかがわかるようになります。

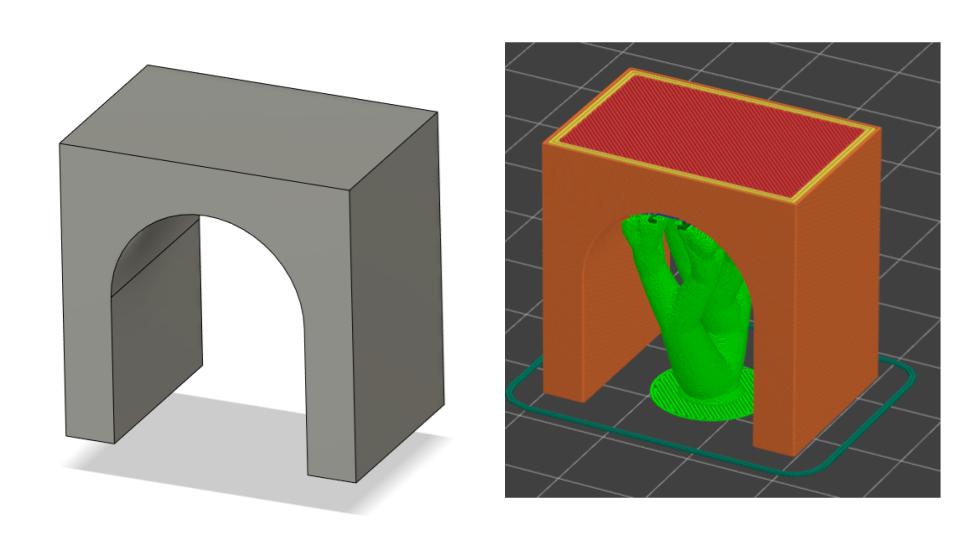

例えば以下のような形は、なにも工夫せずに出力すると円弧の部分でサポートが必要とされてしまいます。

これをサポートを使わずに出力したい場合、この円弧部分が完全な円ではなくその半分だけであることに着目し、オーバーハングが45度を超えない向きに調整すれば良いのです。そのためには、プリントベッドに接地する面を作る——つまり角に面取りを施し、そこを接地面とすればよいわけです。

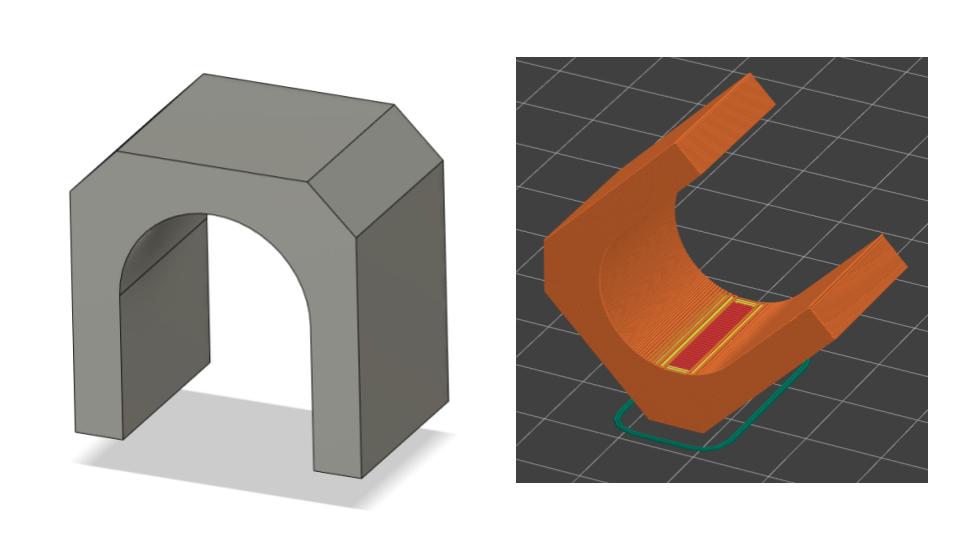

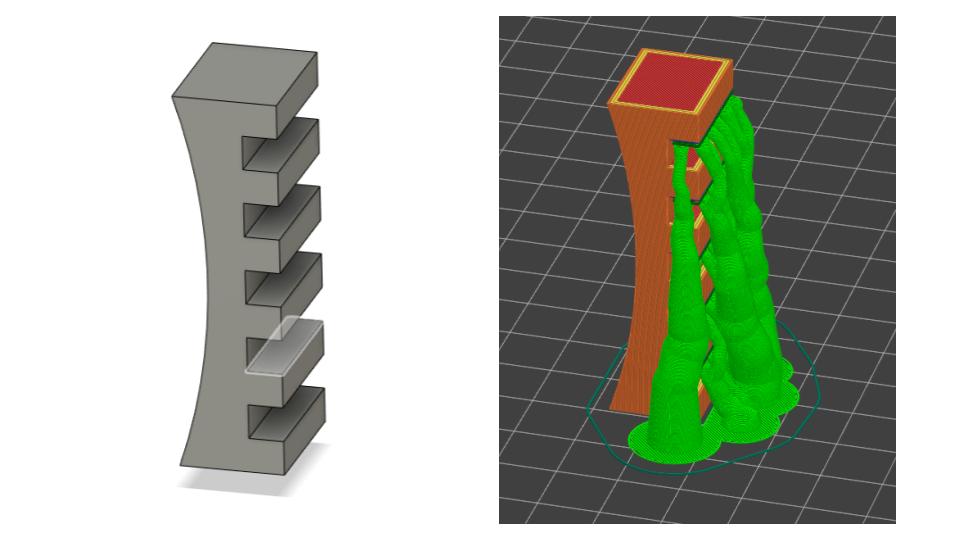

以下のような形の場合も、やはりこのままではサポートが必要となってしまいます

このモデルの向きを変える場合、円弧側をプリントベッドに接地させると円弧にオーバーハングが発生し、やはりサポートが必要となってしまいます。それぞれの面の角度の関係からひとつ前の例と同じような傾ける工夫もこのモデルでは使えません。

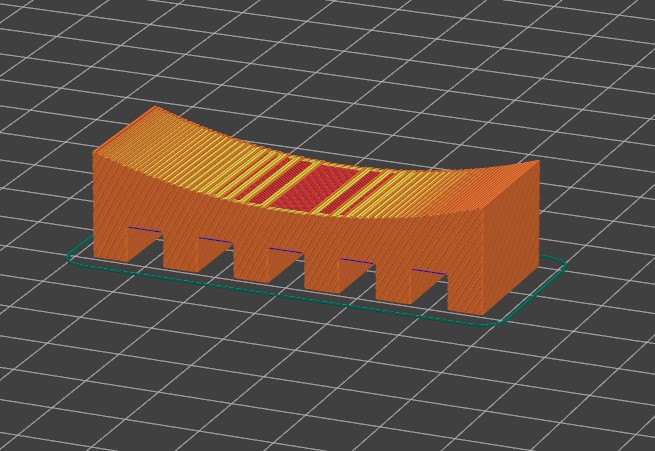

しかしプリントベッドに接地していない下駄歯のような部分がどれもブリッジング可能と分かっていれば以下の図のように下駄歯の部分を接地面とし、サポートを生成せずにプリント可能となります。

前回、今回で解説したオーバーハングとブリッジングの知識があればだいたいのものはプリントすることが可能です。これらのFDM式の3Dプリンティングの特性を理解して色々なものを作ってみてください。